スザンヌ・レイシー「We Are Here」に見る回顧展のつくり方

SFMOMAとYBCAは、サンフランシスコの中心街に向かい合って立地している

米国ロサンゼルスを拠点とするアーティスト、スザンヌ・レイシーの回顧展「We Are Here」が、2019年4月20日から8月4日まで、サンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)とその向かいに立地するイエルバ・ブエナ芸術センター(YBCA)で開催された。レイシーといえば、1970年代からフェミニスト・アートを牽引し、90年代には「ニュージャンル・パブリック・アート」という用語をつくり出し、ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)のパイオニアとして、また教育者、著述家として、実践と理論の両面で40年以上にわたるキャリアを築いているアーティストだ(注1)。「We Are Here」は彼女にとって初めての大規模な回顧展だった。そのニュースを知ったとき、ようやくレイシーにも集大成の機会がやってきたのか、と思った。

この展覧会のキュレーターの一人、ドミニック・ウィルスドン(注2)が、SEAをテーマとしたマガジン「ア・ブレイド・オブ・グラス」(ABOGマガジン)の創刊号にエッセイを寄稿している。美術館におけるアーティストの回顧展は、絵画や彫刻といったオブジェクトが作品の場合は制作時代順に作品を並べ、歴史化し、その不変の価値を解説するのが標準的だが、レイシーのアートではそう簡単にはいかない。ウィルスドンはこう書いている。

「ひとつには、素材の問題がある。どんなアクション、オブジェクト、エージェントの組み合わせが1つの作品を構成するのか? また、オーサーシップの問題がある。他のアーティストを含む、非常に多くの参加者や協働者によって創作されたプロジェクトの展覧会にSuzanne Lacyという単一の名前を付けることは何を意味し、それらの参加者はどのようにこの展覧会に関与し、認知されるべきか? 歴史の問題もある。特定の時代や場所の政治状況によって駆り立てられたこれらのプロジェクトをどのように振り返り、それが意味していたことを今でも意味のある方法で体験する方法を見つけることができるのか? 美学の問題もある。こういった実践を、美術館を支配している美術史(絵画、彫刻、写真)と折り合いをつけることにどんな意味があるのか?」(注3)

そう、確かに、大半が参加型パフォーマンスとして美術館の外で行われるレイシーのアートを、SFMOMAのようなメジャーな現代美術館でどのようにプレゼンテーションするのだろうか? その答えを知りたくなり、会期中盤の7月にサンフランシスコを訪れた。

レイシーの回顧展のチャレンジとその実現まで

この回顧展の大きな特徴は、成り立ちもミッションも異なる2つの館の共同企画だということ。サンフランシスコのアートパトロンからの寄贈作品をもとに、博物館学者グレース・モーリーのリーダーシップで1935年に創設されたSFMOMAは、今や巨匠たちの作品を多数収蔵する全米有数の近現代美術館である。一方YBCAは、都心のスラム街を大規模な商業地区に再開発しようとする計画が、(追い立てられることを危惧する)住民組織の粘り強い反対運動を受けて、文化施設を含む都市公園に変更された結果、1993年にオープンした芸術センター。美術作品のコレクションは持たず、現代社会を反映する実験的なアートの企画展やパフォーマンス、映画などをプログラミングするとともに、コミュニティ参加型の活動にも力を入れている。このような背景を知れば、レイシーの回顧展をYBCAが開催するのは納得できるが、SFMOMAにとってはチャレンジだったに違いない。SFMOMAの長い歴史の中で、女性、しかもフェミニストのアーティストに、1フロア全体を割り当てるのは初めてのことだったという。

この回顧展の大きな特徴は、成り立ちもミッションも異なる2つの館の共同企画だということ。サンフランシスコのアートパトロンからの寄贈作品をもとに、博物館学者グレース・モーリーのリーダーシップで1935年に創設されたSFMOMAは、今や巨匠たちの作品を多数収蔵する全米有数の近現代美術館である。一方YBCAは、都心のスラム街を大規模な商業地区に再開発しようとする計画が、(追い立てられることを危惧する)住民組織の粘り強い反対運動を受けて、文化施設を含む都市公園に変更された結果、1993年にオープンした芸術センター。美術作品のコレクションは持たず、現代社会を反映する実験的なアートの企画展やパフォーマンス、映画などをプログラミングするとともに、コミュニティ参加型の活動にも力を入れている。このような背景を知れば、レイシーの回顧展をYBCAが開催するのは納得できるが、SFMOMAにとってはチャレンジだったに違いない。SFMOMAの長い歴史の中で、女性、しかもフェミニストのアーティストに、1フロア全体を割り当てるのは初めてのことだったという。

展覧会のきっかけは、サンディエゴ現代美術館でレイシーと仕事をしたことがあったYBCAのビジュアル・アート・ディレクター、ルシア・サンローマン(注4)が、SFMOMAのドミニック・ウィルスドンに、レイシーによる公開プロジェクトを一緒にしないかと持ちかけたところ、それなら彼女の回顧展を共同でやろうということになった。レイシーの代表的SEAとして知られる《オークランド・プロジェクト》がサンフランシスコに隣接するオークランドで1991年から10年間にわたって行われたことを再考する意味でも、彼女の回顧展は自分たちが企画すべきだと。

しかし、レイシーのように、伝統的な美術館での展覧会を主目的に作品制作をしているのではなく、社会的な「プロセス」に重心を置くアーティストの活動をホワイトキューブの中でプレゼンテーションするには、計画書、記録写真、記録動画、関連資料などの展示・上映が中心にならざるを得ない。それは、アート作品としての展示にふさわしいクオリティに欠け(特にデジタル技術が進む以前のものは)、どうしてもドキュメント的になってしまう。レイシーは、2017年2月に東京の森美術館で行われた国際シンポジウム「現代美術館は、新しい『学び』の場となり得るか?」の基調講演で、「ソーシャル・プラクティス・アーティストと美術館」をテーマに、自身の経験を事例に重要な問題提起をしていた。

SFMOMAの展示会場。フェミニスト・アートの代表作《5月の3週間》と《追悼と怒りと》が見える

「美術館が他の場所で発生したプロジェクトを見せるとき、さまざまな問題が出てきます。ひとつは、そのアートワークが最初の場所でもたらした感情的、政治的インパクトを美術館でどのように再現できるか、あるいはそもそも再現は可能なのか。もうひとつは、その実践における社会的、交渉的側面がどのように示されるかです」(注5)

SFMOMAでフィーチャーされた2つのプロジェクト

キュレーターたちはその問題に最も悩んだことだろう。両館の展示構成はかなり異なっていた。というか、はっきりと役割分担がされていた。SFMOMAは、レイシーの活動初期からの、フェミニズムに基づいた、女性の経験とエンパワメントに関連するプロジェクトのドキュメント写真やビデオなどをカテゴライズして展示するとともに、最近の2作品が大きくフィーチャーされていた。エクアドルのキトでの《自らの手で De Tu Puño y Letra》と、英国ランカシャー地方での《サークルとスクエア The Circle and the square》である。なぜ、最近の「作品」と書いたかというと、これらはプロジェクトの記録ではなく、美術館でのインスタレーションを意図して制作されたものだからだ。

《自らの手で De Tu Puño y Letra 》より、男性による女性の手紙の朗読映像

《自らの手で》(2015)は、エクアドルの女性たちが自らの暴力被害体験を綴った手紙を、さまざまな年代・職業の男性300人が、闘牛場のリンクで読み上げる壮大な演劇的パフォーマンスだった。レイシーは、このパフォーマンスのドキュメンタリー映像は、本来的に記録のためのものだから、美術館の環境の中で強いインパクトをもたらすことはないと考え、「このプロジェクトを美術館でのインスタレーションに置き換えるために」エクアドルに戻って、女性たちが書いた手紙から構成した台本を男性が読む映像を撮影し直し、美術館のフロアに置いた大きな5面のモニターに映し出すインスタレーションに再構成した(注6)。

《自らの手で》(2015)は、エクアドルの女性たちが自らの暴力被害体験を綴った手紙を、さまざまな年代・職業の男性300人が、闘牛場のリンクで読み上げる壮大な演劇的パフォーマンスだった。レイシーは、このパフォーマンスのドキュメンタリー映像は、本来的に記録のためのものだから、美術館の環境の中で強いインパクトをもたらすことはないと考え、「このプロジェクトを美術館でのインスタレーションに置き換えるために」エクアドルに戻って、女性たちが書いた手紙から構成した台本を男性が読む映像を撮影し直し、美術館のフロアに置いた大きな5面のモニターに映し出すインスタレーションに再構成した(注6)。

レイシーはさらに進んで、《サークルとスクエア》(2017)では、これを「美術館での展示を最初から意図したコミュニティ・プロジェクトとして立ち上げた」(注7)。SFMOMAの会場に入ると、真っ先にこのプロジェクトを象徴する「スーフィー・チャンティンング」の詠唱パフォーマンスが大画面に、かなりの音量を伴って映し出されている。その隣のスペースには、かつての紡績工場労働者へのインタビュー映像が、10台ほどの等身大のスタンドモニターで放映されており、鑑賞者はヘッドホンで声を聴く。

《サークルとスクエア》の詠唱パフォーマンス

《サークルとスクエア》のインタビュー映像

このインタビュー映像を含め、展覧会場にヘッドホンはいったい何台設置されていただろうか。画像や文字だけでは伝えきれない「プロジェクトの感情的な側面、肉体化された側面についてコミュニケートする」(注8)ためには音声は重要だ。インタビュー、モノローグ、カンバセーション、メディア放映の音声…しかし、鑑賞者に十分な時間と忍耐がないと、全てのヘッドホンを耳に当てることは難しい。

YBCAでの実験的試み

FSMOMAの構成は、見る展示というより聴く展示だったにしても、従来型の回顧展の方法論を大きくはずれるものではなかったが、YBCAは、スペースの制約もあってか、《オークランド・プロジェクト》をコアに、「若者」というテーマに絞った構成だった。

YBCAでの《オークランド・プロジェクト Oakland Projects》展示風景

《オークランド・プロジェクト》より「Roof Is on Fire」

1990年代のオークランドでは、ティーンエイジャーは、その暴行や警察官との衝突によってメディアからネガティブに描写され、危険な存在としてステレオタイプ化されていた。その状況を覆そうと、レイシーは、教師、アーティスト、メディア制作者らの協力のもと、大勢の若者たちとともに、ワークショップ、講座、政策提言などに取り組み、公開の場でのパフォーマンスやインスタレーションに結実させた。その総称が《オークランド・プロジェクト》である。なかでも、高校生220人がビルの屋上駐車場にとめた100台のクルマのシートに座り、暴力、セックス、ジェンダー、人種、家族について真剣に語り合うのを、1,000人近い観衆が静かに聞いて回る「ルーフ・イズ・オン・ファイア」は象徴的なメディア・スペクタクルとして広く報道された。YBCAの会場では、活動のドキュメント映像を再編集した作品や、当時の参加者に対する新しいインタビューが、床に置いたり、天井から吊ったスクリーンに映し出され、臨場感を醸し出す演出がなされていた。

「We Are Here」が従来型の回顧展と異なっていたのは、YBCAで《オークランド・プロジェクト》を取り上げるにあたって、レイシーによる過去の実践を見せるだけでなく、ベイエリアの若手のクリエイターや活動家団体にオリジナルの表現機会を与えるという挑戦的な試みが加えられたことである。YBCAのコミュニティ・オーガナイジング・マネージャーとしてレイシーのプロジェクトに参加したクリスタ・セザリオさん(注9)はこう語る。

「回顧展のキュレーションは少し実験的でした。《オークランド・プロジェクト》の参加型の性質を考えると、プレゼンテーションでは“著作者(オーサーシップ)”の分散を可能にする方法を見出すことが重要だと考えました。 私たちは、今日の若者に影響を与えている緊急の問題を反映した新しい作品をつくるために、若いアーティストや活動家集団、現在若者と協働しているベイエリアのアーティストたちを招き入れることにしたのです。そして、誰がどのように物語を語り、それをどのように伝えるのかを、若者自身のコントロールに任せました。それそこ《オークランド・プロジェクト》が目指していたことですから。この試みは、若者たちが差し迫った問題を探求し、それに対処する創造的な方法を理解する場をつくると同時に、彼ら自身とコミュニティのエンパワメントのために、アートと創造性がツールなることを知る機会にもなったと思います」

レイシーは、過去の作品をプレゼンテーションするとき、再制作、再検討、改訂ではなく「再考する」という言葉を使うのを好むそうだが、YBCAでの《オークランド・プロジェクト》も再考の結果なのだろう。

「We Are Here」の意味するところ

YR メディア、ユース・スピークス、メディアジャスティスといったベイエリアのクリエイター、アクティビスト集団が、インスタレーションやグラフィックス、ビデオ作品を発表し、イベントに出演。マーティン・ルーサー・キングJr.中学校の6年生が、詩人の指導で自分の力やプライドを表現するアクロスティック・ポエム(各行の先頭または末尾の文字をつなげると、ある語句になるという言葉遊び)を作る。地域の若者が美術館でプレゼンテーションの機会を得たこの経験は、彼らに大きな自信を与えたようだ。YRメディアの音楽プロデューサー、ジェシカ・ブラウンはこう振り返る。「YBCAとのコラボは、私にとってファースト・ビッグ・ブレイク(初めての大きなチャンス)だった。19歳が美術館にフィーチャーされるなんて」(注10)。

左から、YR Mediaによるインスタレーション、MediaJusticeによるインスタレーション、6年生がつくったアクロスティック・ポエム

20年以上前にレイシーたちが《オークランド・プロジェクト》で取り組んでいた、若者たちの抱える問題は今でもなくなってはいない。レイシーのドキュメントを見る今の若者は、「私たちはそこにはいなかった」けれど「私たちは今ここにいて同じ問題を考えている」。それが展覧会タイトル「We Are Here」が意味するところなのだろう。

このプロジェクトで、コラボレートする若者の組織を選び、展覧会のビジュアル・アート・チームのとのつなぎ役を務めたセザリオさんは、もともと美術畑の出身ではない。人類学者としてメキシコのマヤ社会の研究をしていたが、レイシーとともにオークランドで新しいプロジェクトに取り組む人材をYBCAが探していると知り、応募したという。人類学でのコミュニティ・ワークの経験がソーシャル・プラクティスにも役立つだろうと。大学で教鞭を執っていた彼女にとって、アート・プロジェクトに参加するのは初めてのことだった。「トラディショナルな回顧展でなくてよかった」と彼女は語る。

SFMOMAの会場内では、ネットワークの概念図を描いた壁の前にソファを配置

もうひとつ、セザリオさんがトラディショナルではない回顧展だったと言う点は、スペース的な配慮である。SFMOMAの会場は、ネットワークの概念図を描いた壁の前にソファを配置し、ゆっくり座って時間を過ごせるようになっていた。現代美術の展覧会ではまず見られないセッティングだ。

「SFMOMAの展示では、女性に対する暴力や、疎外された女性(高齢女性、有色人種の女性)の経験に取り組むレイシーのアートが数多く紹介されました。その作品はとても力強く、多くの観客、特に自分自身や愛する人が暴力を受けたかもしれない人々は、深い感情的な反応を示していました。展覧会場には、鑑賞者が座って感情を抑えられる静かなスペースを含めるべきだと、多くの人が気づいたでしょう。SFMOMAのような大規模でコンサバティブな美術館では、これほど感情に訴えかける展示はめったに行われませんが、美術館にとって、アート作品そのものを超えて、鑑賞者がどのようなスペースやリソースを必要としているかを考えることは、ますます重要になっています」

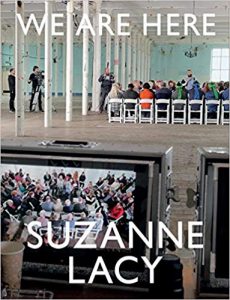

展覧会カタログ

いくつかの実験的取り組みがなされていた回顧展だが、部厚い展覧会カタログ『We Are Here』はトラディショナルな出版物と言っていいだろう。テーマ別の編集で作品/プロジェクトが解説され、(今で言うSEA)アーティストとしてのレイシーの主張と方法論をしっかりとたどることができる(もちろん、若いクリエイターたちの作品は収録されていない)。表紙のビジュアルは、最近のプロジェクト《サークルとスクエア》から。椅子に座って歌う人々、真ん中に立つリーダー、カメラクルー、モニターの映像…レイシーのメソッドを象徴する構図で素晴らしい。過去の業績ではなく今の私の方法論を知って欲しい、というレイシーのメッセージだろうか。個人的には、赤・黄・黒の幾何学パターンが目に焼き付く《クリスタル・キルト》の写真を使ってほしかったのだけれど。

(注1)スザンヌ・レイシーSuzanne LacyがSEAの誕生に果たした業績は、『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践』(アート&ソサイエティ研究センターSEA研究会編、フィルムアート社)に収録されたエッセイ「社会的協同というアート―アメリカにおけるフレームワーク」(トム・フィンケルパール)、「ソーシャル・プラクティスへの大きなうねり―1970年代の米国におけるフェミニスト・アート」(カリィ・コンテ)を参照されたい。

(注2)Dominic Willsdonは、サンフランシスコ近代美術館のエデュケーション&パブリック・プラクティス部門のキュレーター(原稿執筆時)。現在は、ヴァージニア・コモンウェルス大学のコンテンポラリー・アート・インスティテュートでエグゼクティブ・ディレクターを務めている。

(注3)『ABOGマガジン』創刊号 p.28

https://www.art-society.com/researchcenter/wp-content/uploads/2019/06/ABOG_Japanese-version-issue-1.pdf

(注4)Lucia Sanrománは現在、メキシコシティのLaboratorio Arte Alameda館長

(注5)『MAM Documents 003 現代美術館は新しい「学び』の場となり得るか?』(森美術館刊)p.41

(注6)前掲書p.51

(注7)前掲書p.52

(注8)前掲書p.52

(注9) Christa Cesarioは「We Are Here」終了後YBCAを退職し、現在フリーランスでアート関連の活動をしている。

(注10)YRメディアのウェブサイトより。

2019.12.12(文・写真 秋葉美知子)

最近のコメント