Fall of Freedom―全米でアーティストが反トランプで団結

1960年代、米国のベトナム侵攻や冷戦政策に反発するアーティストたちは連合を組んで、アートによる大規模な抗議プロジェクトを行った。〈アーティストと作家のプロテスト〉によるニューヨーク市での「アングリー・アーツ・ウィーク」(1967年)は、150人のアーティストが参加してつくった全長36メートルの《怒りのコラージュ》をはじめ、開催期間中、何百人ものダンサー、音楽家、映画製作者、詩人たちが反戦イベントを繰り広げた。また、1984年には、「合衆国の中米への介入に反対するアーティストの呼びかけ」を旗印とする広範な連合が、レーガン政権によるエルサルバドル侵攻が差し迫る気配に対し、異議を唱える一連の展覧会やイベントをオルタナティブスペースや商業ギャラリーで開催した。

トランプ第二次政権下で芸術文化に対する抑圧的、検閲的事例が相次いでいる中、このような過去のアーティスト連合による抗議運動が蘇ったかのように、「Fall of Freedom」と称するプロジェクトが全米で11月21日に立ち上がった。

https://www.falloffreedom.com/

この取り組みは、今年の8月、ビジュアル・アーティストのドレッド・スコット、劇作家のリン・ノッテージ、キュレーターのローラ・ライコヴィチらが発起人となって計画された。そのミッションは、次のように勇ましい。

Fall of Freedom は、全米を席巻する権威主義的勢力に抗して結束するよう、芸術コミュニティに緊急の呼びかけを行うものである。われわれの民主主義は攻撃を受けている。表現の自由への脅威は高まりつつあり、異議申し立ては犯罪化されている。インスティチューションとメディアは、プロパガンダの代弁者になってしまった。

この秋、われわれは全国的な“創造的抵抗”の波を立ち上げる。2025年11月21日〜22日を皮切りに、全国のギャラリー、美術館、図書館、コメディクラブ、劇場、コンサートホールが、この瞬間の切迫性を伝える展覧会、パフォーマンス、公開イベントを開催する予定だ。Fall of Freedom は、アーティスト、クリエイター、コミュニティに対し、参加を呼びかけるオープンな招待状である。そして、私たちの国の基盤を形作る経験、文化、アイデンティティを称えるためのものだ。

芸術は重要だ。アーティストはアメリカのファシズムの脅威となる存在である。

Fall of Freedomのウェブサイトには、全米700箇所以上で実施されるイベントの案内をはじめ、これからこのプロジェクトに参加する方法やツールキットなどが掲載されている。

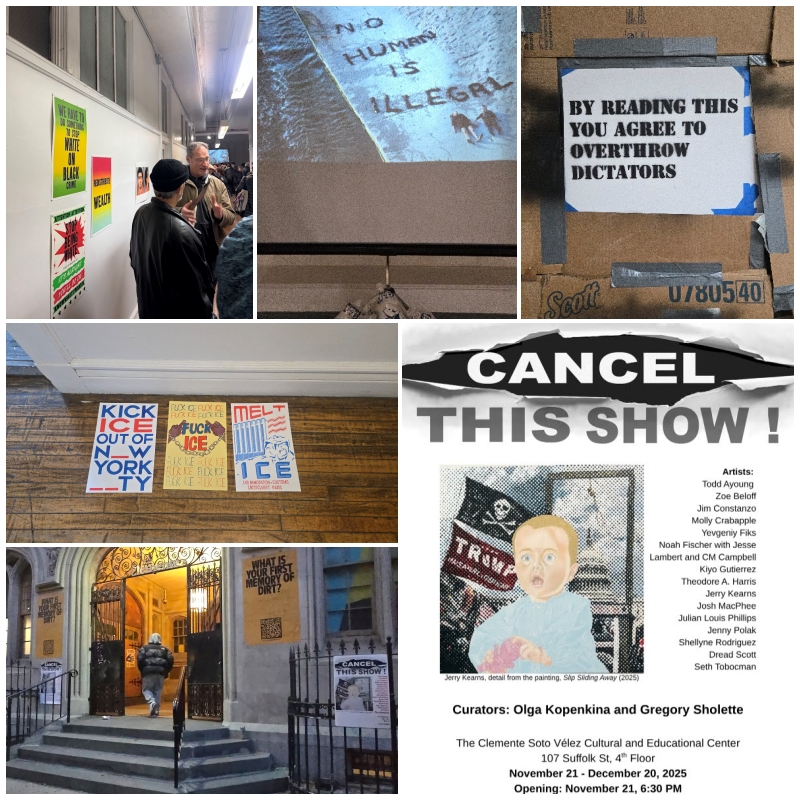

ニューヨーク市ローワーイーストサイドのクレメンテ・ソト・ベレス文化教育センター(通称、ザ・クレメンテ)で開催されている展覧会「Cancel This Show! (このショーを中止しろ!)」はそのイベントの一つだ。この展覧会は、ベラルーシ出身のインディペンデント・キュレーター、オルガ・コペンキナと、アクティビスト・アーティストで『アクティビズムのアート/アートのアクティビズム』の著者でもあるグレゴリー・ショレットのキュレーションで、16人(組)のアーティストによる挑戦的な作品を集めたもの。その主旨は次のように述べられている。

ジャーナリストやコメディアンがMAGA文化や台頭する超国家主義に反対したことで契約解除や公演中止に直面する今、アーティストたちはどこにいるのか?「Cancel This Show!」展は、外国人排斥、都市の軍事化、民主主義制度への攻撃を批判的に検証する作品を集め、この不在に取り組みます。1967年の「アングリー・アーツ・ウィーク」から1984年の「合衆国の中米への介入に反対するアーティストの呼びかけ」まで、歴史的な活動家による展示から着想を得たこのポップアップ展は、現代アーティストに社会批評家としての役割を取り戻すよう挑発します。鋭い批評、ユーモア、パロディを通じて、参加作品は現在の不正義を可視化すると同時に、政治的危機の時代における芸術の責任についての対話を促します。

会場のザ・クレメンテは、プエルトリコ人作家・活動家のクレメンテ・ソト・ベレスに因んで1993年に創設されたプエルトリコ/ラティーノ文化センター。その建物は1897年に公立学校P.S.160のために建てられたネオ・ゴシック様式の建築で、今では地域のランドマークになっているという。11月21日のオープニングには、展示会場まで8階分の階段を上らなければならないにもかかわらず、多くの観客が訪れ、大盛況だったそうだ。

https://www.theclementecenter.org/exhibitions-1/cancel-this-show

2025.11.29 (秋葉美知子)

気候変動対策が大きく後退する米国で、2012年の風刺漫画がよみがえる

クライメート・ミュージアム(https://www.climatemuseum.org/)は、気候変動をテーマとした米国初のミュージアムとして、2015年ニューヨークで創設されたNPO。恒久的な施設は持たず、期間限定のスペースで、アートインスタレーション、歴史展示、トークイベントなど、芸術・文化プログラムを通して、人々に行動を促すことを目的に活動を続けている。昨年末の『ニューヨーク・タイムズ』紙の「Big City」コラムは、「2024年、ニューヨークをより良い場所にした7人(と1匹のコヨーテ)」の一人に、創設者のミランダ・マッシー氏を取り上げ、その活動を称賛していた。

最近、このミュージアムから、次のようなニュースレターが届いた。

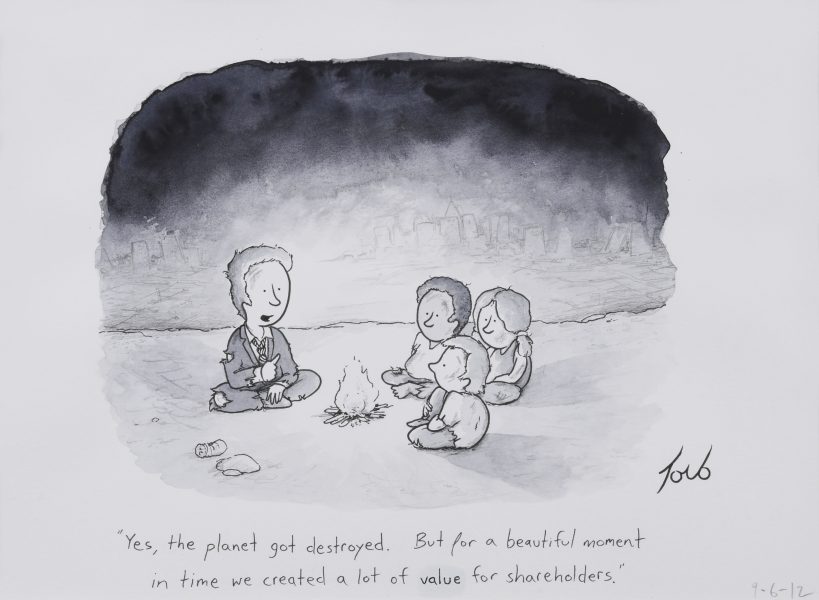

「先日、バージニア州の気候変動活動家、セス・ヒールド氏から、(風刺漫画家で児童書作家の)トム・トロ氏による素晴らしい一コマ漫画の原画をいただきました。この漫画は2012年、大災害をもたらしたハリケーン・サンディの爪痕が残る中、雑誌『ザ・ニューヨーカー』に掲載されたものです。ヒールド氏は、11年前にその原画を購入されていました。このだびそれを、当ミュージアムに寄贈してくださったことに深く感謝いたします。

この漫画は掲載以来、何度も話題になっています。しかし、政権が大手石油会社のCEOたちに翻弄され、気候正義とクリーンエネルギー政策を破壊的な形で後退させている今、この漫画はかつてないほど重要な意味を持っています。」

写真提供:Climate Museum

漫画を見てみると、ぼろぼろのスーツを着た男(元大企業のCEO?)が、終末的な風景の中で焚き火の横に座り、同じようにぼろを着た3人の子どもたちに話をしている。「そう、地球は破壊された。でも、美しい一瞬のあいだ、私たちは株主のために多くの価値を生み出したんだよ」。よく見ると、この原画では「value(価値)」という語が、ホワイト修正後に書かれていることがわかる。もともと、誰にもわかりやすい「money(お金)」だったのを、企業のプレゼンテーションで使われるような「value」に変更したという。確かに、企業は、株主価値の最大化のために地球を搾取してきた。それに皆、気づいているはずなのに…。

この漫画は、グレタ・トゥーンベリ、レオナルド・ディカプリオ、バーニー・サンダース上院議員のような気候変動問題に取り組む人たちの多くが、ソーシャルメディア上でシェアしたり、抗議運動でのプラカードに使われてきた。

そして今、トランプの第2期政権は、「化石燃料中心」「国際協調後退」「科学軽視」「規制撤廃」「クリーン補助見直し」といった一連の政策を強力に推し進め、気候対策を大幅に後退させている。そんな中で、この漫画は再び辛辣なメッセージを発している。

意義深いこの寄贈を記念して、クライメート・ミュージアムのウェブサイトには、トム・トロ、セス・ヒールド、そしてこの漫画が掲載された当時『ザ・ニューヨーカー』の漫画編集者だったボブ・マンコフへのインタビュー記事が掲載されている。より深い背景に興味のある方は参照を。

/https://www.climatemuseum.org/interview-with-tom-toro

/https://www.climatemuseum.org/interview-with-seth-heald

/https://www.climatemuseum.org/interview-with-bob-mankoff

2025.7.7(秋葉美知子)

リー将軍の銅像を溶かして、コミュニティのためのパブリック・アートに

2020年、ミネソタ州ミネアポリスで白人警官の過剰な暴力によって黒人男性が殺害された事件(ジョージ・フロイド事件)を引き金に、ブラック・ライブス・マター運動が全米で加熱し、それと呼応して、人種差別・白人至上主義を象徴する記念碑の破壊運動が急増した。その先駆けとなった出来事が、2017年のシャーロッツビル事件だった。

ヴァージニア州シャーロッツビルは、合衆国第3代大統領のトーマス・ジェファーソンの出身地で、ジェファーソンの私邸のモンティチェロは、世界遺産にも登録された人気の観光スポットになっている。また4第代大統領のマディソンと第5代大統領モンローの邸宅も近くにあり、市は3人の元大統領を称えて市庁舎の外壁に彼らの像を設置している。しかし、シャーロッツビルで最も目立つパブリック・アートは、市と何の関係もない、南軍の将軍、ロバート・E・リーを記念して慈善家が寄贈したブロンズ像だったという。この像は、南北戦争後に南部の白人たちによって広められた「失われた大義」という、南部連合の戦いを英雄的で正当なものとし、戦争の原因や結果を美化するイデオロギーを体現するものだった。

2017年2月に市議会は彫像の撤去を決議した。これに抗議して、同年8月、白人至上主義者、ネオナチ、KKK、オルタナ右翼などが市に押し寄せて「ユナイト・ザ・ライト・ラリー」を開催すると、対抗する人種差別反対派と激しい衝突が起こり、死者も出る事態となった。

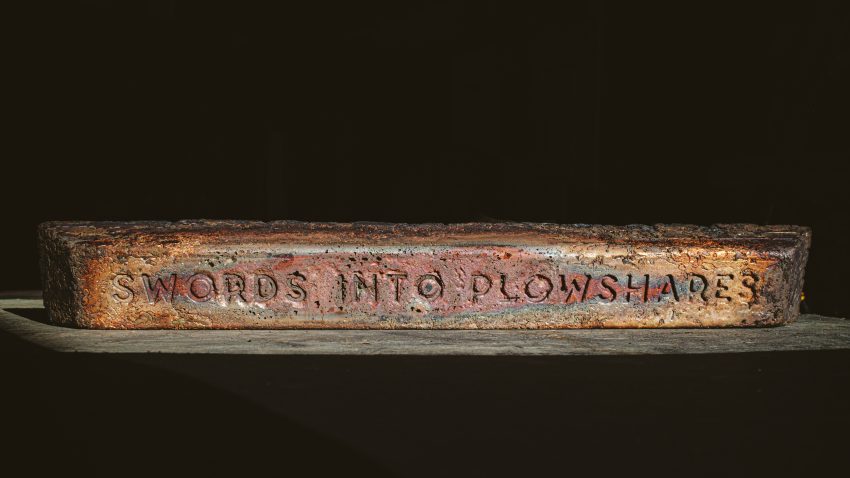

その後、銅像撤去は、差し止めを求める団体の提訴などでなかなか進まなかったが、ついに2021年に実現し、市はその像をジェファーソン・スクール・アフリカン・アメリカン・ヘリテージ・センター(アフリカ系アメリカ人の歴史・文化・遺産の保存と教育を目的とする非営利団体/JSAAHC)に寄贈した。JSAAHCは、この像を溶かしてインゴット(鋳塊)にし、それを素材に、人種的包摂、美、癒やしを表現する新しいパブリック・アートに作り変えるプロジェクト「剣を鍬に(Swords Into Plowshares)」を地域の賛同を得て立ち上げた。

プロジェクトは現在、作品をデザイン、製作、設置するアーティスト/チームを公募している。RFQの提出期限は4月24日、6月17日に最大5名のセミファイナリストが発表される予定だ。セミフィナリストには、それぞれ1万ドルが支給され、シャーロッツビルを訪れてサイトの視察、地域住民や歴史家との交流などを経て、設計案を作成する。https://www.sipcville.com/callforartist

「剣を鍬に」は、『旧約聖書』イザヤ書2章4節から発想したプロジェクト名だという。

主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。

彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。

国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。

この試みは、ペドロ・レイエスが発砲事件の絶えないメキシコの都市で行った「ピストルをシャベルに」と似た発想だが、レイエスが「死の道具がいかに生の使者になるか」を示したとすれば、http://searesearchlab.org/case/reyes.html、シャーロッツビルの新しいアートは、過去の長い歴史を断ち切り、民主主義の価値観を示すものになるだろう。もちろん、それが白人至上主義者からの攻撃を受けるリスクは否定できないが、地域社会の参加を力に、真のソーシャリー・エンゲイジド・アートが実現することを期待したい。

2025.3.26(秋葉美知子)

教育分野で注目される「気候変動詩」

図画工作・美術の教科書で全国的に高いシェアを持つ日本文教出版が、主に教師向けに発信している「まなびと」というWebマガジンがある。美術、人権、共生社会、PBS(Project Based Learning)など9つのトピックを設定して、それぞれの専門家が執筆する記事が掲載されている。その中の一つがESD(Education for Sustainable Development)で、聖心女子大学現代教養学部教授の永田佳之先生とその研究室が、「SDGs達成に向けて」をテーマに、世界の最新事情を発信している。永田先生は学部の授業で、毎年末のCOP開催の時期に合わせて「気候変動詩」をつくる試みをされていて、「まなびと」のWebマガジンでもしばしば取り上げられている。

最新の投稿では、「エコポエトリーの挑戦」と題して、詩作を通して気候危機の時代を乗り越えようとする試みが同時多発的に世界各地で見られることが報告されている。

「SEL(Social Emotional Learning)を推進するにあたり、アートに基づいた手法(art-based approach)はこの上ない可能性を開きます。……数多くある芸術活動においても、さしたる道具も必要とせずに取り組める詩作はだれもが日常で試みることのできる気候アクションでもあるのです」(本文より)

日本の事例として、アート&ソサイエティ研究センターの昨年プロジェクト「気候アクションSUMIDA」の取り組みが紹介され、「人々の意識や行動の変容に一役買ったにちがない」との評価をいただいた。

エコポエトリーという手法、その可能性や広がりに、今後も注目したい。

2024.10.18(秋葉美知子)

ア・ブレイド・オブ・グラス(ABOG)が再始動

ニューヨークを拠点に、ソーシャリー・エンゲイジド・アート支援に特化した助成で定評のあったNPO、ア・ブレイド・オブ・グラス(ABOG)。コロナ禍の影響を受けて、中心事業のフェローシップ・プログラムを2020年度を最後に廃止せざるを得なくなった。その後、実践者主導の組織に改編して、多方面にわたるリサーチやリスニング・セッションを行い、SEAのアーティストが何を必要としているか、そのニーズを継続的に満たす組織はどのようなものかについて議論を重ね、再始動を目指していた。

その成果がようやく発表されてきたが、注目したいのは、Landscapesと題するオンライン・ジャーナルだ。そのコンセプトは、以下のように記されている。

Landscapes は、A Blade of Grass がソーシャル エンゲージド アートのエコシステムを探求するために作った柔軟なデジタル プラットフォームです。各号は、ゲスト・コラボレーターによって形作られ、それぞれの視点からその分野に関する見解が提示されます。Landscapes は、会話、テキスト、プロジェクトを委託します。

毎号テーマを設けて対話や寄稿を依頼するようで、第1号のテーマは「Another Way」。そのメインコンテンツは、アーティストでSocial Practice CUNYの教授でもあるクロエ・バスが、アーティストに対して投げかけた以下の12の質問で、4人/組のアーティストが返答している。

- もし私たちが実践活動に投資するのと同じくらい人間関係に気を配ったらどうなるでしょうか?

- もし私たちが人間関係で示すのと同じくらい、実践活動に注意を払ったらどうなるでしょうか?

- 否定的な関連性 (つまり、あなたが何でないかを私に伝えること)で、あなたの実践的/芸術的所属を定義できますか? 肯定的な関連性 (つまり、あなたが何であるかを私に伝えること)で、あなたの実践的/芸術的所属を定義できますか?

- 芸術という分野が総体として持っているかもしれない、あるいは持っていないかもしれない義務(あるいは芸術とは何か、一般的に芸術がしなければならないこと、してはいけないこと)を忘れてください。あなたの作品が特別に負っている義務は何ですか?

- あなたの実践は、それ自体の存続のために機能していますか、それとも時間の経過とともに目立たないものになろうとしていますか?

- 芸術的実践において、自分が誠実であることを最も意識するのはどんな時ですか? あなたの作品におけるフィクションの役割は何ですか? 嘘の役割は何ですか?

- どこで、誰から、どのように仕事を学びましたか? それはあなたやあなたの今の活動にどのような影響を与えていますか?

- 自分の仕事のやり方や制作する作品について、何を学び直したい、あるいは変えたいと思っていますか?

- 欲望はあなたの創作活動をどのように形作ったり、影響を与えたりしますか? あなたは自分が何を望んでいるかをどうやって知りますか?

- 妄想はあなたの創作活動をどのように形作ったり、影響を与えたりしますか? あなたは妄想を共有できますか?

- あなたがどうしても手放せない疑問は何ですか?

- もしあなたが突然方向転換して、まったく別のことを始めることができるとしたら、それは何でしょうか?

これらの質問、日本のアーティストの回答も聞きたいものです。

[参考記事]

ABOGの創設者デボラ・フィシャーがエグゼクティブ・ディレクターを辞任

ABOGがコロナ危機を生き残るために大幅リストラ

ABOGのデホラ・フィッシャー、NYのロックダウン下で自らの思いを述べる

ア・ブレイド・オブ・グラス2020年度フェローシップの募集概要

2024.9.25(秋葉美知子)

ニューヨーク市立大学で、SEAをテーマとしたポッドキャスト始まる

ニューヨーク市立大学(CUNY(キューニー))の大学院センターを拠点とするSPCUNY(Social Practice CUNY)は、芸術を社会正義とアクティビズムに結びつけることを目的に、2021年にメロン財団の助成を得て創設された、ソーシャリー・エンゲイジド・アートの理論と実践の場を提供する学際プログラムだ。クイーンズ・カレッジ美術学部の教授でアーティストでもあるグレゴリー・ショレットとクロエ・バスが共同ディレクターを務めている。

以前、このブログで、ショレット教授のゼミナールは、シラバスや参考資料がウェブサイトで公開されていて非常に勉強になることを紹介したが、この8月、SPCUNYネットワークのアーティスト、学者、コラボレーターたちの生の声を聞くポッドキャスト「Part of the Practice」がスタートした。CUNYの副ディレクー、キャサリン・ラソータがホストを務め、隔週水曜日に新しいエピソードが配信される。すでに、ショレットとバスが語るEP.01「What is Social Practice CUNY?」と、ミクストメディア・アーティストでハンター・カレッジの映画・メディア学科准教授のリカルド・ミランダ・ズニカを迎えたEP.02「Evolution of a Practice in the Public Sphere with Ricardo Miranda Zúñiga」がアップされている。対話を書き起こしたテキストも掲載されているのはとてもありがたい。「アートと社会正義の交差点」を謳うこのポッドキャストからSEAの背景や現状が語られることに期待したい。

2024.8.30(秋葉美知子)

女性アーティストのアーカイブAWAREのサイトに日本語ページが誕生

2014年にフランスで創設された非営利団体AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitionsのウェブサイトをご存じだろうか。名称どおり、女性アーティストの経歴紹介や関連記事を中心としたアーカイブで、1664年から1974年の間に生まれ、視覚芸術の分野で活躍した/している女性およびノンバイナリーのアーティストを、表現媒体や国の制限なく紹介している。その目的は、美術史のなかで長い間軽視されてきた女性アーティストたちを可視化することだという。

日本の女性作家についても、その経歴や研究記事が、日本語のテキストをフランス語や英語に翻訳したかたちで掲載されていたが、6月5日に、日本語セクション「AWARE-日本」が開設され、日本語でも読めるようになった。トップページの「最近公開された作家」というのは、最近アーカイブに加わり経歴が公開された作家という意味で、すでに収録されているアーティストは、ページ上部の「作家」ボタンをクリックすると、リストが表示される(現時点では20作家)。

世界の全ての収録作家リスト(フランス語と英語)は、AWARE本体のトップページ上部の「INDEX」ボタンから、作家名だけでなく、表現媒体、国、活動年代などでも検索できる。その情埋蔵量の多さと張り巡らされたリゾーム……入り込んだら出られなくなるようなサイトです。

2024.6.12(秋葉美知子)

アクティビスト・ミュージアム・アワード

博物館学の分野における最先端の研究で知られる英国レスター大学の博物館・美術館研究センターが、「Activist Museum Award」という賞を設けていることをご存じだろうか。この賞は、40年にわたってミュージアムの世界で研究、出版、コンサルティングなど幅広い活動を続けてきたロバート・R・ジェーンズとレスター大学の博物館学教授リチャード・サンデルが2019年に編集・出版した『Museum Activism』に提示した考えに基づいて活動するミュージアムやミュージアムとともに活動する個人またはグループに贈られる。この本に提示された考え方とは、当サイトの「参考文献」でも紹介しているように、“ミュージアムの中立性”はもはや神話であり、不平等、不正義、地球環境の危機が深刻化するこの時代に、ミュージアムは現実世界のさまざまな課題に深く関わり「文化変革のための能動的エージェント」へ変身すべきだという、いわば「ソーシャリー・エンゲイジド・ミュージアム」の提唱である。

3月4日に2024年の受賞者が発表され、以下の2ミュージアムと1つのコレクティブが選ばれた。

Museum X(英国・ロンドン):ロンドンに拠点を置くミュージアム X は、人、場所、物語を集めてアイデアを試し、まったく新しい方法でアフリカとカリブ海の遺産を再考する実験的な博物館。

Salt Museum(ギリシア・メソロンギ):ギリシアの塩の名産地であるメソロンギにあるソールト・ミュージアムは、教育と啓発を通じて持続可能な塩の採取を促進するために活動している。

Lusophone Museum of Sexual Diversity(国際的コレクティブ):ルソフォン・ミュージアム・オブ・セクシュアル・ダイバーシティは、ポルトガル語を公用語とするアフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパの 10 ヵ国・地域にわたる LGBTQ+ コミュニティの歴史を復元し、現在を再確認し、未来をデザインするために活動している。

各受賞者への賞金は1,000ポンド(約19万円)と少額だが、それぞれのミッションや活動が注目を集め、潜在的な協力者やコミュニティに波及することが期待されるアワードである。

2024.3.25(秋葉美知子)

エコポエトリーに特化したサイトEcopoetikon

昨年アート&ソサイエティ研究センターは、「気候アクションSUMIDA―川辺から、詩と映像によるメッセージ」と題するプロジェクトを主催し、ますます深刻になる気候変動の問題にクリエイティブなアプローチで取り組んだ。そのドキュメントは、特設サイトで紹介しているので、ぜひご覧いただきたいが、このプロジェクトのコアとして、気候変動、地球環境、川や水をテーマとする詩を公募したところ、幅広い地域・年齢層から多様な視点、多様な語り口で書かれた作品が寄せられ、「詩」という表現形式の豊かな可能性をあらためて感じることとなった。

そんな中で、Ecopoetikonというエコポエトリーに特化したウェブサイトが、2023年9月に開設されたことを知った。英国で最もサスティナブルな大学と評価されているグロスターシャー大学を拠点とするチームによるプロジェクトだという。ここでのエコポエトリーは、絡み合う社会的危機と生態学的危機は同じ根を持っているという認識から、「エコロジーと社会を意識して書かれた詩」と定義され、その重要な役割は「エコロジー問題に対する意識を高め、自然界の美しさを明らかにし、生命の神聖さを称え、人間を超えた世界についての人々の認識を変える」ことだと述べている。

そして、地球に影響を及ぼす問題の多くは、本質的にグローバルなものであることから、グローバル・サウス、グローバル・ノース双方の詩人が平等に自らの表現を発表する場を目指しているという。

世界地図からエコ詩人を検索したり、テーマ(Oceans、Nature-connection、Pollution-waste、Un-natural-weather-disaster、Rivers-wetlands、Trees-forestsなど)からエコポエムを検索して読むことができることに加え、サブスクライブ登録をすれば、学校などで利用できる教育素材をダウンロードすることもできる。

2024.2.29(秋葉美知子)

最近のコメント