10/7・8・9に「気候アクションSUMIDA」ファイナル・イベントを開催しました

「気候アクションSUMIDA~川辺から、詩と映像によるメッセージ Climate Action SUMIDA-Messages from the Riverside through Poetry and Images」は、半年間のプロジェクトを集大成するイベントを2023年10月7日(土)、8日(日)、9日(月・祝)の3日間、東京スカイツリーの足元、墨田区の北十間川小梅橋船着場付近の川辺空間を舞台に開催しました(雨天のため、9日の屋外展示は中止し、オンラインで映像・音声コンテンツを配信しました)。

「気候変動を、見て・聴いて・考える3日間」と題したこのイベントは、「浮舟/憂き舟」と名付けたボートを中心に、公募で寄せられた、川や水、地球環境と気候変動をテーマとした詩を、さまざまな方法で紹介しました。

■浮舟/憂き舟

この地区は、洪水や高潮の大規模水害が起こると、地上3メートルまで浸水する危険性があることを、頭上高く浮かぶ救命用ボートで表現。千葉大学の大学院生チームの提案から生まれたインスタレーションです。

■混濁のフォリー

浮舟の周辺で、機材の収納やインフォメーション・デスクとして使用する小さな家具(フォリー)たち。千葉大学大学院生グループが考案、製作し、水面下で歪んだ状況をイメージして「混濁のフォリー」と名付けました。

■気候変動の詩をプリント

公募で寄せられた詩を布幕にプリントして、川辺の手すりに展示しました。

■Wave and Poetry

きらめく水の波紋の映像に「詩」の文字が浮かび上がります。日没後、浮舟の底面に投影しました。この動画は、千葉大学デザインコースの4年生3名と教員のチームが2023年春に行った、水の持つ様々な表情を可視化する体験型の展示がベースとなり、ポエトリーとの融合につながりました。

■詩の朗読パフォーマンス

10月8日の夜、浮舟の下で、シンガーソングライターの小笠原もずくによる詩の朗読会を開催しました。来場された詩の作者の方から「小笠原もずくさんの美しい声と、夜空、小雨、電車の音、高さ3mのゴムボートがうまく共鳴して、何とも言えない空間になり、とても感慨深いものがありました」というコメントをいただきました。

■千葉大学大学院生が提案する川辺の空間演出アイデア集

大学院のデザイン演習課題として、10グループ60人の学生が、気候変動、水辺環境の問題に取り組み、それぞれ異なる視点で川辺空間演出を提案しました。その成果を、フォリーに組み込んだモニターで紹介。

イベント会場で配布した以下の資料や放映した動画、詩の朗読の録音は、特設サイトからダウンロード/視聴していただけます。

●イベント内容とプロジェクトの目的やこれまでの経緯を説明したフライヤー

●公募で寄せられた全26編の詩を掲載した4ページのリーフレット

●Wave and Poetry 水の波紋に「詩」の文字が重なる、静謐な動画作品

●千葉大学大学院生10グループが提案する気候変動をテーマとした川辺空間演出のアイデアをスライドショーで紹介

●シンガーソングライター、小笠原もずくによる26編の詩の朗読音声

気候アクションSUMIDA 10/7・8・9にイベント開催「気候変動を、見て・聴いて・考える3日間」

「気候アクションSUMIDA~川辺から、詩と映像によるメッセージ」は、半年間のプロジェクトのファイナルとして、10月7日(土)、8日(日)、9日(月・祝)の3日間、東京スカイツリーの足元、墨田区の北十間川小梅橋船着場付近の川辺空間を舞台に、イベントを開催します。地上3メートルの高さに浮かぶボートと、公募によって寄せられた「詩」が、身近な水辺の危機、未来のすみだや地球環境の変化をさまざまに問いかけます。また、来場者のみなさんの思いや考えを書いていただくメッセージ・コーナーも設けます。まさに「気候変動を、見て・聴いて・考える3日間」です。

詳しくは、特設サイトをご覧ください。

気候アクションSUMIDA~川辺から、詩と映像によるメッセージ キックオフ

気候危機に向き合う、地域発のアート・プロジェクト始動

地球温暖化が急速に進み、日本でも温暖化が原因と考えられる災害が多発し、深刻な気候危機が私たちの日常生活を脅かすレベルにまで顕在化しています。この世界共通の緊急課題に対して、従来の環境教育や啓発とは違った、創造的アプローチで人々の意識を変革し、身近な川辺の環境からポジティブなアクションにつなげることはできないだろうか。

アート&ソサイエティ研究センターは、「水」を重要なキーワードとして、河川に囲まれ、運河の流れる墨田区を活動拠点に、公・民・学の連携によって「気候アクションSUMIDA~川辺から、詩と映像によるメッセージ」と題するプロジェクトを立ち上げました。

その中心となるコンテンツが気候をテーマとした詩(クライメート・ポエトリー)です。川や水、地球環境についての思いや展望を表現した詩を公募し、SUMIDAの川辺から、さまざまなメディアで発信します。

5月18日からの募集開始に先立ち、気候変動、詩の書き方、都市河川について無料のオンライン・レクチャーを開催します。

詳しくは、特設ウェブサイトをご覧ください。

Twitterはこちら https://twitter.com/ca_sumida2023

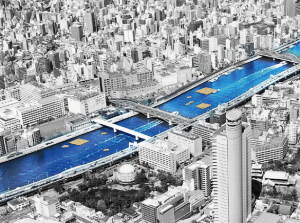

国際デザイン・コンペ「Reimagining Museums for Climate Action」に入選

プロポーザルのイメージ画

2021年10月31日~11月12日に英国グラスゴーで開催される「COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)」に合わせ、「Reimagining Museums for Climate Action(気候変動に対する行動のためのミュージアムを再構想する)」と題する国際デザイン・コンペが行われました。アート&ソサイエティ研究センターでは、このテーマに共感し、建築家と景観デザインの専門家に呼びかけてデザイン・コレクティブ(The Water Seeds-Sumida River Design Collective)を結成、都市を流れる川をミュージアムに活用するプランでこのコンペに応募しました。

このコンペには世界48ヵ国から264件の応募があり、私たちのプロポーザルは最終選考の8件に入ることは逃したものの、70件の入選作に残り、ウェブサイト「Museum for Climate Action」にその提案内容が紹介されました。

アート&ソサイエティ研究センターのウェブサイトにも掲載しています。

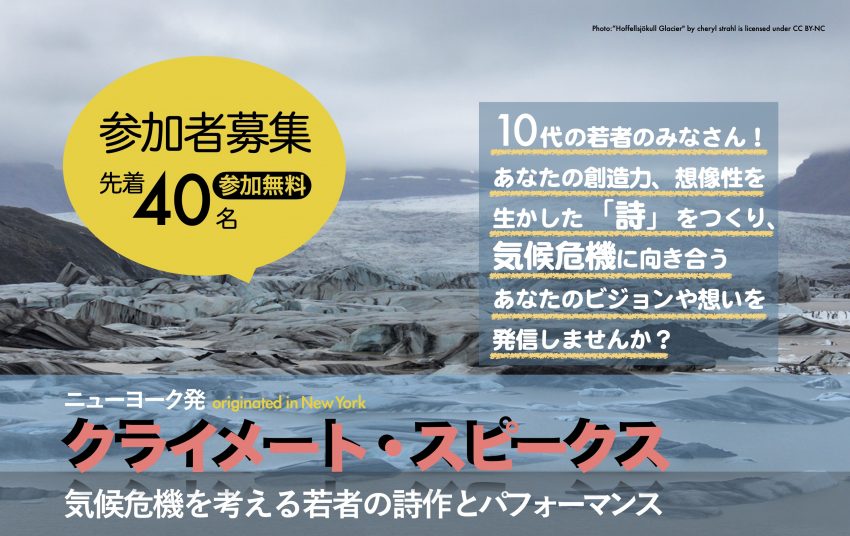

気候危機を考える若者の詩作とパフォーマンス《クライメート・スピークス》

このプログラムは、新型コロナ感染拡大が深刻化するなか、参加者および関係者の皆さまの健康・安全面を第一に考慮した結果、いったん開催を中止いたします。お申し込みいただきました皆さま、ご参加をご検討いただいていた皆さまに深くお詫び申し上げます。(2021年4月26日)

地球温暖化が急速に進み、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は2018年の『1.5℃特別報告書』で、1.5℃を超える気温上昇が人々の生活環境や生態系にもたらすさまざまなリスクを示して、危機回避策の緊急性を世界に訴えました。

残された時間は少ない!…差し迫る危機のなか、スウェーデンの高校生活動家グレタ・トゥーンベリさんの呼びかけで始まった「未来のための金曜日(FFF)」運動は世界中に伝播し、未来の社会を担う若者たちが、政府による脱炭素政策や人々の行動変容を求めて声を上げています。日本でも若者による「気候マーチ」のアクションやワークショップ、集会、提案などの活動が広がり、SDGsという言葉の浸透や管首相の2050年カーボンニュートラル宣言など、社会全体の方向転換への模索が始まっています。気候変動否定論者のトランプ大統領が退いた米国はパリ協定に復帰しました。

気候危機に取り組む国際的な環境団体350.org の創設者、ビル・マッキベンが2005年「What the Warming World Needs Now Is Art, Sweet Art(温暖化した世界に必要なのは芸術だ、素晴らしい芸術だ)」と題したエッセイを書き、アル・ゴアが出演した映画『不都合な真実』が(2006年)公開された頃から、アーティストたちは、個人で、あるいはコレクティブとして、この地球規模の大問題を、人間の感情に訴える表現によって取り組み始めました。関連分野とのコラボレーションも進み、米国では多くの大学で、芸術と気候変動に関する授業や学位プログラムが設けられています。

東京でも、若者たちの思いと創造性は、1.5℃の警鐘を受けたグローバルな動きを推進する力になるのではないか?

《クライメート・スピークス》は、詩作とパフォーマンスによって、気候危機をクリエイティブに訴えるアートプログラムです。これは、ニューヨークの非営利団体Climate Museumが2018年に立ち上げた同名のプロジェクトをモデルとしています。10代の若者たちが、気候変動とそれが社会に与える影響を学び、地球の今と未来へのメッセージを自らの言葉で綴り、思いを込めて朗読する! 私たちはその姿にインスパイアされ、東京での開催を企画しました。

※ Climate Museumは気候危機問題に対する人々の理解を深め、つながりを築き、正しい解決へのアクションを促すプログラムを、アートと科学を用いて提供するニューヨークのNPO。ミュージアムと称しているが専用の展示施設は持たず、さまざまな場で展覧会、トーク、ツアー、科学教育などを企画・実施しています。

実施内容とスケジュール

《クライメート・スピークス》プログラムは3ステージで構成されています。

※ 会場での実施については、新型コロナ感染状況によってオンラインに変更する場合があります。

[ステージ1|気候危機をテーマに詩をつくる]

参加者は、気候・環境に関する専門 家によるレクチャー、詩人による詩作レクチャーをオンライン会議システムで受講。その後、各自気候危機をテーマとする詩を書きます。 別日に参加者は自分の詩を持ち寄り、詩人と共に相互のディスカッションをへて、原稿をさらにブラッシュアップしていきます。

■環境・気候に関するレクチャー

講師:野村涉平(国立環境研究所 高度技術専門員)

5月16日(日)10:30~12:00 オンライン

■詩作に関するレクチャー

講師:藤原安紀子(詩人)

5月16日(日)13:30~15:00 オンライン

■詩作に関するワークショップ

講師:藤原安紀子(詩人)

A日程:6月13日(日)10:30~12:00 会場:ECOM駿河台

B日程:6月27日(日)13:30~15:00 会場:アーツ千代田3331 B105室

※ A日程、B日程のどちらかを選択してください

[ステージ2|詩の朗読を習う] ※希望者のみ

ステージ1の参加者のうち公開パフォーマンスに出演を希望する人は、プロのパフォーマーによるポエトリー・リーディング(詩の朗読)の指導を受けます。

■ポエトリー・リーディング コーチング

指導:山谷典子(劇作家 俳優)

日程:8月1日(日)13:30~15:30 会場:都内の小ホール

■ポエトリー・リーディング公開に向けたリハーサル

指導:山谷典子(劇作家 俳優)

日程:8月8日(日)13:30~15:30 会場:ワテラスコモンホール

[ステージ3|舞台で詩を朗読する ]※希望者のみ

10名程度の最終選考に残った人が、都内の小劇場で自作の詩を読むパフォーマンスを披露します。パフォーマンス終了後には、コメンテーターを交えたアフタートークをおこないます。

■公開パフォーマンス

コメンテーター:石黒広昭(教育心理学者)/ 上野行一(美術による学び研究会 代表)/ 浦嶋裕子(MS&ADインシュアランスグループホールディングス総合企画部 サステナビリティ推進室 課長) / 藤原安紀子(詩人) / 山谷典子(劇作家 俳優)

日程:9月19日(日)14:00~16:00 会場:ワテラスコモンホール

募集要件

・ 東京都内・近郊在住の10代若者40名

・ 上記スケジュール「ステージ1」のレクチャーとワークショップの両方に参加できる人

※ ステージ2, 3は希望者, ステージ1日程 : 5月16日(日)オンライン・レクチャー , 6月13日 (日) または6月27日(日)のいずれか都内指定会場でワークショップ実施

参加申込方法

・ 参加無料、事前申込制(先着順)

・ 特設ウェブサイト内の申込フォームよりお申し込み下さい。

講師プロフィール

野村渉平 Shohei Nomura

1984年にニューヨークで生誕。幼少期から青年期にかけて、両親に連れられ様々な自然公園で過ごし、自然と人間との関りに興味を持つ。2012年に国立環境研究所に入所。現在、気候変動の主因である温室効果ガスの動態を明らかにするために、温室効果ガス観測の空白域であるアジア域とオセアニア域での観測点の展開、観測維持および観測データの解析を担当している。

藤原安紀子 Akiko Fujiwara

1974年京都府生まれ。2002年、第40回 現代詩手帖賞受賞。詩集に『音づれる聲』(2005年・歴程新鋭賞)、『フォトン』(2007年)、『アナザミミクリan other mimicry』(2013年・現代詩花椿賞)、『どうぶつの修復』(2019年・詩歌文学館賞)。詩誌『カナリス』編集同人。2016年より学園坂スタジオにて詩のワークショップ講師を務める。

山谷典子 Noriko Yamaya

劇作家、俳優。文学座附属演劇研究所を経て、文学座座員となる。2011年、演劇集団Ring-Bong(リンボン)を立ち上げ、劇作家として活動を開始。劇団俳優座、椿組、Pカンパニーなど外部からの依頼も多い。NHKラジオドラマも執筆。桜美林大学非常勤講師。都立総合芸術高校市民講師。日本劇作家協会協会員。

主催|特定非営利活動法人アート&ソサイエティ研究センター

助成|公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

協力|環境総合誌BIOCITY、美術による学び研究会

協力|立教大学文学部石黒研究室

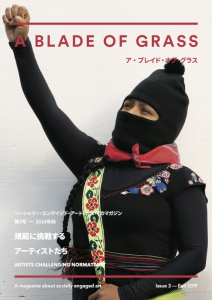

SEA専門マガジン『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版第3号発刊

黒い目出し帽をかぶり、拳を突き上げる姿は、1994年にメキシコ南部チアパス州で蜂起した先住民主体のゲリラ組織「サパティスタ民族解放軍」の女性リーダー、ラモナ司令官のコスプレ。演じているのは、ニューヨーク、クイーンズのラテン系移民女性コミュニティ「ムヘレス・エン・モビエント(移動する女性)」の創設者、ベロニカ・ラミレスさん。「規範に挑戦するアーティストたち」というこの号のテーマを象徴するビジュアルです。

黒い目出し帽をかぶり、拳を突き上げる姿は、1994年にメキシコ南部チアパス州で蜂起した先住民主体のゲリラ組織「サパティスタ民族解放軍」の女性リーダー、ラモナ司令官のコスプレ。演じているのは、ニューヨーク、クイーンズのラテン系移民女性コミュニティ「ムヘレス・エン・モビエント(移動する女性)」の創設者、ベロニカ・ラミレスさん。「規範に挑戦するアーティストたち」というこの号のテーマを象徴するビジュアルです。

「規範に挑戦するアーティスト」とは、身体的、経済的、制度的な理由で社会の「標準」からはずれ、「周縁」に位置づけられた人たちの経験と創造性を肯定し、彼らに対する人々の見方や態度を変ようとしているアーティストを意味しています。

オリジナル版には、再収録のエッセイを含めて6編の記事が掲載されていますが、メンタルヘルスや障害者の問題に関する記事は、米国での取り組みを日本に当てはめて考えるのは難しいため、日本語版には、社会復帰に困難がつきまとう元受刑者のアイデンティティ再生プロジェクト、ジェントリフィケーションで追い立てられる極貧層やホームレスのための住宅供給をアーティストが主導して実現しようとしている事例、差別や搾取の対象となる移民労働者の問題に「写真」というメディアを活用して連帯・抵抗するプロジェクトを掲載しました。

連載の「アーティストに聞く」では、ニューヨークのイースト川に浮かべたはしけをフードフォレストに変え、人々が集い、食の持続可能性を学ぶプロジェクト《スウェイル》で知られるメアリー・マッティングリーが読者からの質問に答えます。そして、ABOGのエグゼクティブ・ディレクター、デボラ・フィッシャーは、芸術機関を原子炉に喩えた興味深いエッセイを執筆しています。

Contents

▪︎ 第3号イントロダクション

▪︎ 未来の自分を思い描く:投獄後のアイデンティティの再生

▪︎ スキッド・ロウの低所得層住宅(アフォーダブルハウジング)を創造的に

▪︎ 移民の抵抗と連帯による協働のアート

▪︎ アーティストに聞く:メアリー・マッティングリーが質問に答える

▪︎ 芸術機関(アート・インスティチューション)を原子炉に喩えてみよう

SEA専門マガジン『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版第2号発刊

スキンヘッドの警官が真ん中に立つ、ちょっとドキリとするような表紙の第2号。これは、馬を仲介としたワークショップを通じて、コネチカット州ハートフォードの警官や学校警備員と若者との信頼を築く、メラニー・クリーンのプロジェクトの一場面です。

スキンヘッドの警官が真ん中に立つ、ちょっとドキリとするような表紙の第2号。これは、馬を仲介としたワークショップを通じて、コネチカット州ハートフォードの警官や学校警備員と若者との信頼を築く、メラニー・クリーンのプロジェクトの一場面です。

第2号のテーマは「Who(誰)」。「SEAは誰がつくり出すのか」に焦点を合わせています。前述のホースセラピーを用いたプロジェクト、ニューヨーク市がさまざまな部局にアーティストを配置する事業「パブリック・アーティスト・イン・レジデンス」の経験者3人による座談会、作曲家でサウンドアーティストのブライアン・ハーネティが故郷のアパラチアで取り組んでいるリスニング・プロジェクトが紹介され、「アーティストに聞く」では、アクティビスト・アーティストとして知られるドレッド・スコットが、SEAにおけるアーティストの役割について読者からの質問に答えています。

また、ABOGの創立者でエグゼクティブ・ディレクターのデボラ・フィッシャーによる芸術機関の在り方に関する連載エッセイが始まりました。日本語版第2号では、以下の記事を翻訳掲載しています。

- 第2号イントロダクション

- パートナーとしての市:行政機関とコラボレートする3人のアーティスト

- 「金継ぎ」というアート:若者、警察、馬がケアの政治を覆す

- とどまり、聞き、統合する:アパラチアの過去と現在を音でつなぐ

- インスティチューションを進化させる:誰が帰属するのか?

- アーティストに聞く:ドレッド・スコットが質問に答える

『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版第2号のダウンロードはこちら(PDF 3.4MB)

『SEAラウンドトーク記録集』を発刊

アート&ソサイエティ研究センターSEA研究会では、2017年10月〜2018年7月まで10回にわたり「SEAラウンドトーク」シリーズを開催いたしました。このシリーズは、政治や社会に関心を持ち、第一線で活躍するアーティストをゲストに、彼/彼女がソーシャリー・エンゲイジド・アートをいかに捉え、自らの創作活動と社会との関わりをどのように考えているのかを生の声で聞き、聴講者と共にディスカッションする場として企画したものです。

アート&ソサイエティ研究センターSEA研究会では、2017年10月〜2018年7月まで10回にわたり「SEAラウンドトーク」シリーズを開催いたしました。このシリーズは、政治や社会に関心を持ち、第一線で活躍するアーティストをゲストに、彼/彼女がソーシャリー・エンゲイジド・アートをいかに捉え、自らの創作活動と社会との関わりをどのように考えているのかを生の声で聞き、聴講者と共にディスカッションする場として企画したものです。

その成果を『SEAラウンドトーク記録集 — アーティストは今、ソーシャリー・エンゲイジド・アートをいかに捉えているのか?』として冊子にまとめました。

入手ご希望の方は、以下のウェブページよりお申し込みください。

[Contents]

03 こあいさつ

04 SEA ラウンドトーク実施概要

06 SEA ラウンドトーク講師 プロフィール

–––––– –––––––––––––––––––––

08 清水美帆 | アートの楽屋―アーティストの視点から考えるアートと社会の関係

16 山田健二 | ポスト・スノーデン時代の映像表現

26 高山 明 | 演劇と社会

36 藤井 光 | SEAは可能か?

46 ジェームズ・ジャック | 海を中心とするSEA (=Socially Engaged Art and Southeast Asian Art)

56 池田剛介 | コトからモノヘ―芸術の逆行的転回にむけて

64 竹川宣彰 | ワークショップ:差別団体のデモに抗議してみる

74 岩井成昭 | 辺境=課題先進地域に求められるアートとは?

–––––– –––––––––––––––––––––

84 おわりに

[本文より]

- 地元の人たちにとってアーティスト・イン・レジデンスは、アーティストが短期間ひょっこりやってきて、何かやって帰って行くものとも言える。そういう私たちの置かれた状況を改めて考えてみる機会でもあった。―清水美帆

- 私はさまざまな場所で、現地に遺る歴史的遺構や遺物を現代に転用するような形で使い直すことや、物質的歴史と現代社会を密接に共存させる状況を意図的につくり出すことで大文字の歴史観を問うプロジェクトを催行してきた。―山田健二

- 演劇の本質は、「観客がどういう社会モデルをつくるか」にあるのではないかと私は考えている‥‥社会に深く関与するアートがソーシャリー・エンゲイジド・アートであるならば、演劇はそもそもの始まりからして、ソーシャリー・エンゲイジド・アートだったと言えるのではないだろうか。―高山明

- 今日さまざまな芸術活動において規制や検閲が語られている。それは大体において、何か絶対的な力なり、権力なりが抑圧する、またはSNSを通していろいろな人の声に恐怖してしまい、萎縮してしまうというイメージが浮かぶ‥‥規制や検閲という抑圧があったとしても、芸術の長い歴史の中でさまざまな傑作が生まれ得ていた。―藤井光

- 昔から海は、隔てる壁ではなく、メディアとして人と人をつなげるものだった。海の重要な機能は「人々をつなげる柔軟な輸送路」なのだ。―ジェームズ・ジャック

- ソーシャリー・エンゲイジド・アートは、旧来型のモノとしてのアートではない、ある種の社会参加や社会実践に重きを置いていると思う‥‥もう一度アートが持つモノを形作るということの意味を問い直し、その上で芸術と社会の関係を考えていくことが必要ではないか。―池田剛介

- 「社会運動への興味」と「社会問題に介入するアート」への興味との間には根本的な隔たりがある。‥‥社会運動とアート、そこにはいかんともしがたい溝がある。アート側から「何々してみる」という形で社会にアクセスしていくと、いい結果が出ないと思う。―竹川宣彰

- 「辺境」だと言わずとも、地方都市におけるアートの現場には、例外なくプレイヤーが不足している。‥‥しかし、そこに居合わせた人が、職業的な特質やスキルの通有部分を相互に共有することでコラボレーションが可能になることもある。‥‥「辺境芸術」の現場が活性化するのはこのようなケースである。―岩井成昭

SEA専門マガジン『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版を発刊

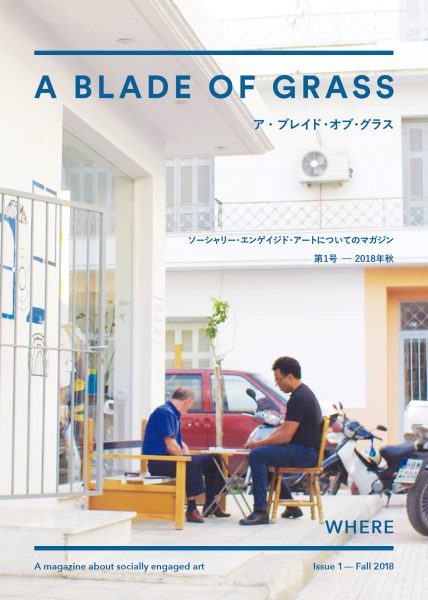

SEAに取り組む米国のアーティストに対象に、プロジェクト資金の助成と活動支援を行っているアートNPO「A Blade of Grass(ABOG)」が、2018年秋にSEAマガジン(年2回発行)を創刊したことは、以前ブログで紹介しましたが、このたびアート&ソサイエティ研究センターSEA研究会は、このマガジンの記事のいくつかを翻訳し、『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版として編集し、PDFファイルでの公開をスタートしました。

SEAに取り組む米国のアーティストに対象に、プロジェクト資金の助成と活動支援を行っているアートNPO「A Blade of Grass(ABOG)」が、2018年秋にSEAマガジン(年2回発行)を創刊したことは、以前ブログで紹介しましたが、このたびアート&ソサイエティ研究センターSEA研究会は、このマガジンの記事のいくつかを翻訳し、『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版として編集し、PDFファイルでの公開をスタートしました。

ABOGのプログラムが類似の助成事業と異なる特徴は、支援したプロジェクトに対して単に資金提供するだけでなく、実践の現場を継続して追いかけ、リサーチ、レポートし、ドキュメンタリー映像の制作までを行い、公開している点です。 ABOGのエグゼクティブ・ディレクター、デホラ・フィッシャーはこう書いています。「フィールドリサーチ(実地調査)は、金銭的支援を正当化するための“効果査定”とは異なり、SEAプロジェクトが実施されるときの肌触りやニュアンスを極めて豊かに伝えてくれる。私たちはそこから大きな学びを得ている」。このマガジンも、その学びを幅広くシェアし、SEAという領域をより可視化するために創刊されました。創刊号のテーマは「WHERE(どこ)」。日本語版では、ここに収録された記事のなかから以下の5本を選定しました。

・ 創刊号のイントロダクション

・ リック・ロウへのインタビュー

・ ジャッキー・スメルの《ソリタリー・ガーデンズ》を、異なる三者の視点でとらえた記事

・ スザンヌ・レイシーの回顧展のキュレーター、ドミニック・ウィルスドンによるエッセイ

・ アーティスト、ブレット・クックに対するQ&A

『ア・ブレイド・オブ・グラス』日本語版第1号のダウンロードはこちら(PDF 9.8 MB))

SEAの現場を多様な視点で洞察する記事は、日本における社会とアートの関係性に関心を持つ人々にも新鮮な刺激を与えてくれることと思います。今後、タイムラグは少しありますが、順次、日本語版を編集・公開していきたいと考えています。

(2019.6.6)

最近のコメント