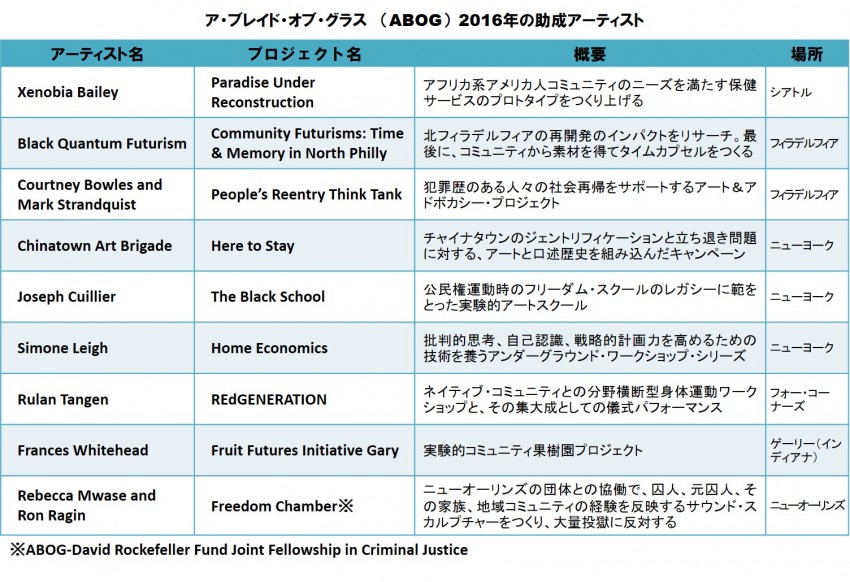

ア・ブレイド・オブ・グラスのSEA助成

ソーシャリー・エンゲイジド・アートに特化したプロジェクト助成を行っているニューヨークのNPO「ア・ブレイド・オブ・グラス(ABOG)」の助成要件(What we fund)は、次のようになっている。

①アートがソーシャル・チェンジの触媒となるソーシャリー・エンゲイジド・プロジェクト ②アーティストがリーダーシップをとるプロジェクト ③コミュニティとの持続的なパートナーシップを重視する、対話に基づくプロジェクト ④プロセスの中に、非アーティストとの共同制作が含まれる ⑤プロダクトよりプロセスを評価する:関係性の構築と問題解決が主要な目標

この要件で選ばれた2016年の助成プロジェクトが発表されている(ABOGのウェブサイトより下表作成)。説明文だけでは全体像や、コミュニティとどのようなインタラクションがあるのかよくわからないが、ABOGは助成したアーティストを継続的にレポートしているので、これからも追いかけていきたい。

(秋葉美知子)

(秋葉美知子)

Agitprop!展のプロモーションビデオ

YouTubeよりスクリーンショット

ニューヨークのブルックリン美術館で今「Agitprop!」と題するクリエイティブ・アクティビズムに焦点を合わせた展覧会が開かれている(2015年12月11日から2016年8月7日まで)。そのプロモーションビデオが公開されている。ワンカットの時間が短く、「もう少し見せて!」という感じだが、エッセンスは伝わってくる。

(秋葉美知子)

「くにたちアートビエンナーレ2015」クロージング・フォーラムの冊子が面白い

くにたちアートビエンナーレ冊子の表紙

2015年3月から8月まで東京都国立市で開催された第1回の「くにたちアートビエンナーレ」は、「芸術の散歩道」創出をめざした、全国公募によるコンクール形式の野外彫刻展を柱とする珍しいスタイルの芸術祭だったが、期間中、展示会、上映会、ワークショップ、まち歩きなど多くのイベントが行われた。

その最後を締めくくった「クロージング・フォーラム」のトークセッションの記録が公開されている。2部構成で、第1部は野外彫刻展受賞者を招いての「彫刻を語る」。第2部は、彫刻家で武蔵野美術大学教授の袴田京太朗氏、『地域アート―美学/制度/日本』の編著者で文芸評論家の藤田直哉氏、現代美術家でこのビエンナーレにも参加した北澤潤氏による鼎談「地域アートと社会の関係」。日本全国アートプロジェクト百花繚乱のいま、この第2部の議論が非常にタイムリーで、問題の在処もはっきりして興味深い。ソーシャリー・エンゲイジド・アートという言葉も登場し、SEAと地域アートの関連性が語られる。なかでも示唆に富むのは、アーティスト北澤氏のこんな発言だ。

- 独自の展開をしてきた日本での地域アートやアートプロジェクトと呼ばれるものが、欧米におけるソーシャリーエンゲージドアートの文脈では説明しきれない固有の志向性のようなものがある気がします。言ってしまえば、「アートのためのアートプロジェクト」でも「社会のためのアートプロジェクト」もない、別の価値観が胎動しているのではないかと。(P.40)

- たとえ「アート」っていう言葉がはがれていったとしても、本質にある抽象性やわからなさを維持したままで、まるで地域の小さな祭りのように残っていくっていうのが、僕の試してみたかったことなんですね。(P.41)

トークの全文は、PDF版でダウンロードできるほか、A5版の冊子も発行されていて、くにたち市民芸術小ホールをはじめ、国立市内の公共施設や書店、市外施設などで入手(無料)できるという。

(秋葉美知子)

米国のSEA実践者育成・支援プログラムが一覧できる調査報告書

米国では、ますます多くのアート組織やアーティストが異分野のセクターと協働して地域の課題に取り組むようになっているが、そのための教育・訓練はどこで得られるのだろうか?

まだソーシャリー・エンゲイジド・アートという用語がなく、コミュニティ・アーツなどと呼ばれていた1970年代から、40年以上にわたって、ミネアポリスを拠点に地域に根ざしたSEA活動を続けているアートNPOインターミディアアーツと、全米の非営利芸術団体のネットワーク組織アメリカンズ・フォー・ジ・アーツが共同で、このテーマに関する実態調査を行った。

その報告書『Options For Community Arts Training & Support』には、SEAプログラムに関心を持つローカル・アーツ・エージェンシー(※)に対するアンケート調査の結果分析に加え、現在全米で行われているSEA実践者向けの訓練コースや、研修、レジデンシー、カンファレンス、ワークショップ、ツールキットから、州ごとに一覧できる大学の講座リストまで、米国のSEAを実地に学びたい人に役立つさまざまな情報が掲載されている。

全60ページのフルテキストをウェブサイトからダウンロードできる。

※ローカル・アーツ・エージェンシーとは、アーツカウンシル、アーツコミッションなどと呼ばれる地域コミュニティ(郡・市レベル)の芸術活動を支援する組織の総称。イギリスと違って、公的機関は少なく民間非営利組織の場合が多い。

(秋葉美知子)

アーティスト、メル・チンのクラウドファンディング

Kickstarterのウェブサイトより

プロジェクトの目的に賛同する人々から実現に必要な資金を集めるクラウドファンディングは、ソーシャル・エンゲイジメントの一つの手段と言えるだろう。

メル・チンは、「オペレーション・ペイダート」をはじめ、さまざまなプロジェクトで環境問題に取り組んでいるアーティストだ。チンは昨年、11月30日からパリで開催されたCOP21に合わせて、地球温暖化に警鐘を鳴らすメッセージ映画「The Arctic is Paris」の撮影を計画した。この映画は、グリーンランドに住み、気候変動によってその生活と文化が脅かされているイヌイットのハンターが、7匹の白いプードルが引くそりでパリ市内を駆け抜ける場面をフューチャーする予定だった。ところが撮影の直前、11月13日にISによる同時多発テロが勃発したため、中止を余儀なくされ、予算の大半を失ってしまった。しかし彼らはあきらめることなく、クルーを縮小し、ロケ地をパリ郊外に移して撮影を完了した。キックスターターを利用したキャンペーンは、そのポストプロダクションの資金を調達するためだった(映像・音楽の編集に加え、翻訳や世界へのビデオ配布の経費を含む)。

キャンペーンは5月22日に終了し、27,000ドルの目標額は見事達成。”Doing nothing about Climate Change is the greatest risk of all.”とならないよう、映画完成後は、気候変動に関するリソースを集積するインタラクティブなウェブサイトhttp://thearcticis.org/を立ち上げる計画だとチンは言う。

クラウドファンディングでは、支援者は寄付額に応じて何らかの“お礼”がもらえることになっているが、このプロジェクトでは、北極熊の爪をあしらったお守り付きの領収書や、プードルの“足跡”付きのポートレート写真など、チャーミングなものが多数用意されていた。

(秋葉美知子)

今度は大英博物館がターゲットに

photo: Jiri Rezac / Greenpeace

国際石油資本BPがミュージアムや演劇祭に資金提供していることに対する抗議運動は終わらない。

4月7日の投稿にテート美術館でのLiberate Tateのパフォーマンスについて書いたが、今度は大英博物館が標的になった。BPがスポンサーした展覧会「Sunken Cities~Egypt’s lost worlds」(5/19~11/27)の開幕に合わせて、アクティビスト演劇集団BP or not BP?と環境保護団体グリーンピースが相次いでインターベンションを行ったのだ。

「Sunken Cities」展は、1000年以上前にナイル川の河口に沈んだ(地震による液状化が原因と言われる)エジプトの2都市の遺跡から発見された工芸品を展示し、その歴史をたどる企画だ。しかし「Sunken Cities(沈んだ都市)」というタイトルの展覧会をBPがスポンサーしているというのはなんたる皮肉。都市の水没の原因は自然災害だけではない、BPの石油掘削が地球の気候変動に影響を与え、世界の多くの都市を水没の危機に直面させていると主張するアクティビストたちを刺激するものだった。

“ゲリラ・シェイクスピア”を自称するBP or not BP?は、館内の展示会場前に陣取ってシンボリックなインスタレーションと演劇的なパフォーマンスで抗議し、グリーンピースのアクティビストは、博物館入り口の7本の巨大な円柱によじ登り、ニューオーリンズ、マニラ、モルディブなど大水害に見舞われたり水没危機に瀕する都市名をプリントしたバナーを掲げた。

2つのプロテストを比べると、グリーンピースはアクロバティックで派手なアクション、BP or not BP?はコンセプチュアルで儀式的なパフォーマンスと対照的。もちろんメディア報道は圧倒的にグリーンピースが勝るが、BP or not BP?のアートワークとしての介入は、博物館へのボディブローになりそうだ。

BP or not BP?のパフォーマンスはハイパーアレジック参照。グリーンピースのアクションはインデペンデントのサイトで動画を見ることができる。

(秋葉美知子)

G.U.L.F.のゲリラ・プロジェクション

4月27日の夜、ニューヨーク、グッゲンハイム美術館の外壁にサプライジングな文字と画像が投影された。“ULTRA LUXURY ART/ULTRA LOW WAGES” “EVERY DAY IS MAY DAY” “1%”、そしてグッゲンハイム財団の理事たちの顔と名前が次々に現れ、“Tou Broke Trust”“Bad Move!”。

これはアーティスト-アクティビスト集団Global Ultra Luxury Faction(G.U.L.F.)と、Illuminatorによるゲリラ・プロジェクションだった。Illuminatorは、オキュパイ・ウォールストリートの運動でベライゾンビルに「99% Bat Signal」を投影したアーティスト・コレクティブである。彼らはさらに、理事会議長の住むパークアベニューのコンドミニアム前に移動し、その外壁に同じプロジェクションを行った。

アラブ首長国連邦のアブダビは、芸術と文化の楽園としてサディヤット島の大規模開発を進めていて、周辺国から多くの移民労働者を受け入れている。しかし、過大な就職あっせん料、低賃金、劣悪な居住環境、転職・離職の制限、組合活動の禁止など、搾取と人権侵害が問題になっている。そのサディヤット島にアブダビ館の建設を計画しているグッゲンハイムに対し、移民労働問題に主体的に取り組むよう求めて、アーティストやライターが2011年に立ち上げた団体がガルフ・レイバー(正式名称はGulf Labor Coalition)である。その分派グループのG.U.L.F.は、問題を可視化するために、Liberate Tateにも似た抗議パフォーマンスを行ってきた。グッゲンハイム美術館のアトリウムの床に“Meet Workers’ Demands Now”と書いた巨大なパラシュートを広げたり、2015年のヴェネツィア・ビエンナーレでペギー・グッゲンハイム・コレクションのエントランスを占拠したり…

グッゲンハイムとガルフ・レイバーは6年にわたって移民労働者の権利と適切な労働条件について交渉を続けてきたのだが、この4月16日にグッゲンハイム側が「ガルフ・レイバーの要求はアート・インスティチューションの立場でどうこうできるものではなく、これ以上話し合っても生産的でない」と、対話の打ち切りを通告してきた。このプロジェクションはそれに対するガルフ・レイバーからの返答だった。

どちらにも言い分があるようだが、この対立に失望しているのが、同美術館で4月29日から始まった展覧会《But a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa》で作品が展示されているアーティストたちだ。彼らはグッゲンハイム・アブダビに期待しているからこそ、美術館にはガルフ・レイバーとの対話を継続してほしいというステートメントを即座に出した。「私たちは対話こそ最も生産的な方法だと信じる」と。

今後の成り行きが気になるが、一連の出来事をネット検索していて気づいたのは、このゲリラ・プロジェクションのニュースを報道しているのはアート系のサイトがほとんどで、メジャーなメディアは無視したらしいということ。ニューヨークタイムズも「交渉打ち切り」の記事だけだった。メジャーなメディアも「1%」の側というわけか?

詳しいレポートと画像は、ハイパーアレジックを参照されたい。

(秋葉美知子)

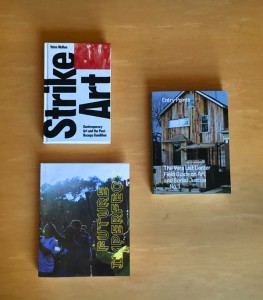

社会正義とアート

差別、貧困・格差、暴力や抑圧がなくならない現実世界。アートを触媒に社会正義(social justice)を前進させようとするアーティストが世界各地で活動している。

ニューヨークのマンハッタンにあるニュースクール大学のヴェラ・リスト芸術・政治学センターは、2012年に「Vera List Center Prize for Art and Politics」を創設し、社会正義の前進にコミットするアーティストを世界的視野で選び、2年に一度賞を贈っている(15,000ドルの賞金とプロジェクト支援を含む)。2012年の第1回は、シカゴでドーチェスター・プロジェクトを展開しているシアスター・ゲイツ、2014年の第2回は、シリアを拠点に活動する独学で匿名の映像アーティスト集団アブナダラ(Abounaddara)が選ばれた。アブナダラは、2011年からシリアの一般の人々のありのままの姿をとらえる短編ドキュメンタリー映像を自力で制作し、週に1回のペースで動画共有サイトに投稿。非常事態にあるシリアをオルタナティブなイメージで伝えている。

社会正義とアートをテーマとする書籍の出版も相次いでいる。最近出版された3冊、ヴェラ・リスト・センターが第1回の授賞と連動して出版した『Entry Points:The Vera List Center Field Guide on Art and Social Justice No. 1』、ポスト・オキュパイ・プロジェクトのオーガナイザーの一人でもあるイェーツ・マッキー著『Strike Art:Contemporary Art and the Post-Occupy Condition』、SEAに特化した支援を行っているNPO「ア・ブレイド・オブ・グラス」がその助成プログラムと連動して出版した『Future Imperfect』を素材に、4月24日(日)、ブルックリンのスマック・メロン・ギャラリーで、著者や編者によるパネル・ディスカッションが行われた。Facebookにアップされた記録画像を見ると、ゲストのトークの後、参加者がテーマ別のグループに分かれて討論を行ったようだ。

practice- dissemination -dicussion―ソーシャル・チェンジには、こういったサイクルが重要なのだと思う。

(秋葉美知子)

BPのテート美術館へのスポンサーシップ終了が意味するのは?

先月、国際石油資本BPが、26年にわたるテート美術館への資金援助を今年限りで打ち切ることを発表したが、その背景には、アーティスト集団「Liberate Tate(テートを解放せよ)」による6年間のキャンペーンがあった。Liberate Tateは、2010年にテートが行った「アートとアクティビズム」のワークショップを契機に結成され、テート・モダンやテート・ブリテンを舞台に、BPとテートの蜜月を断ち切るために、カルチャー・ジャミング的抗議パフォーマンスを繰り返してきた。

Liberate Tateのウェブサイトより構成

BPのテート支援20周年を記念するパーティ会場のエントランスで、黒装束のメンバーがBPのシンボルマークをあしらった黒い缶から原油のような液体をぶちまける《Licence To Spill》(2010)、テート・ブリテンの床に裸になったメンバーが横たわり、そこに他のメンバーが黒い液体(ひまわり油に木炭を混ぜたもの)を注ぎかける《Human Cost》(2011)、テート・モダンへの寄贈として、風力発電タービンの巨大な翼をタービンホール運び入れる《The Gift》(2012)、テート・ブリテンの1840年代ギャラリーで、メンバー同士が自分の生まれた年の大気中の二酸化炭素濃度(ppm)数値を入れ墨する《Birthmark》(2015)など、彼らのパフォーマンスの特徴は、実に現代アート的というか、“テート美学”を借用していて、美術館の常連にとっては、それがプロテスト行為なのかテートのプログラムなのか、一見して見分けがつかないことにある。

Hyperallergicのインタビュー記事では、 Liberate Tateの長年のメンバーが彼らの戦略を語っていて面白い。自分たちはテート自体に抗議しているのではない、テートを守るために、BPとの結びつきを“フレンドリーに批判する”役割を演じてきたのだという。

“we’re always inside and outside. We’re not so far out that we can be ignored, but we’re not so far inside that we have no leverage — we’re in this powerful limbo.”

もちろん、BPはこの決定について、Liberate Tateのパフォーマンスや厳しい世論とは関係なく、ビジネス環境の変化による支出削減を理由としているが、Liberate Tateのウェブサイトは、“Liberate Tate wins six year campaign to end BP sponsorship of Tate”と、勝利宣言をしている。

そんな折り、BPは34年続けてきたエディンバラ国際フェスティバルへの資金援助もやめたという(the guardian 4/6)。ほかにもBPは大英博物館やロイヤル・オペラハウスなど英国の主要な芸術文化施設のスポンサーであり、テートとエディンバラを引き金に芸術文化支援からの全面撤退に進むのかどうか注目されている。

芸術文化への公的補助金の削減とファンドレイジングをめぐるプレッシャー…経済と倫理のせめぎ合いは世界共通の問題だ。

(秋葉美知子)

最近のコメント