ア・ブレイド・オブ・グラスの2017年度助成アーティスト決定

ニューヨークのNPO、ア・ブレイド・オブ・グラスによるソーシャリー・エンゲイジド・アートに特化した助成プログラム「ABOG Fellows for Socially Engaged Art」の2017年度の授与者が発表された。2014年に始まったプログラムだが、今年度は過去最高の534件の応募があったという。この助成金は以下の要件が求められており、米国におけるSEAがどのように捉えられているかを知るよい手がかりになる。

①アートがソーシャル・チェンジの触媒となるプロジェクト

②アーティストがリーダーシップをとるプロジェクト

③コミュニティとの持続的なパートナーシップを重視する、対話に基づくプロジェクト

④アーティストとコミュニティ・メンバーが対等のパートナーとして関わるプロジェクト

⑤プロセスの中に、非アーティストとの共同制作が含まれる

⑥プロダクトよりプロセスを評価する:関係性の構築と問題解決が主要な目標であること

(秋葉美知子)

オルタナティブ・スペースの草分け、フランクリン・ファーネスは、Still Radical!

Franklin Furnaceのウェブサイトより

1970年代ニューヨークのオルタナティブ・スペース・ムーブメントを牽引し、90年代は、いわゆる「カルチャー・ウォーズ」の渦中でアーティスト支援を続け、SEAの歴史にも大きな貢献をしてきた非営利ギャラリー、フランクリン・ファーネス(Franklin Furnace)。今ではもう伝説の存在? と思ったら、ギャラリー・スペースこそ持っていないが、パフォーマンス・アーティストへの助成プログラムやアーカイブ事業などを行う“バーチャル・インスティテューション”として、まだまだ健在である。

FFは昨年春から、創設40周年の記念イベントを実施しており、その締めくくりとして、4月22日に、チェルシーのMETRO PICTURESでアート・オークションが行われる。これをきっかけに、創立者のマーサ・ウィルソンや美術史家のルーシー・リパードへのインタビューを交えてFFの歴史をたどり、再評価する記事が、Hyperallergicに掲載されている。

ウィルソンは言う。「40年を経て、私たちは2つの役割を果たしているのに気づいています。アヴァンギャルド・アーティストを支援し続けている(つまり私たちは常に時代の先を見ている)と同時に、近年のアヴァンギャルドの歴史をアーカイブすることによって、過去を振り返ってもいます」。「80年代はつらい時代だったと思います。しかし、私たちの想像を超えて物事が悪化している今日、ファーネスの歴史は特別の響きを持っています」と、リパードは言う。

オンラインでも開催中のオークションの収益は、フランクリン・ファーネス・アーカイブのために使われる。

(秋葉美知子)

SEAにおける「チェンジ」とは何か?

FIELD ウェブサイトより

ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)を前向きに論じる研究者の1人、グラント・ケスターが2015年に創刊し、編集長をつとめる「FIELD」は、SEA評論に特化したウェブ・ジャーナルだ。SEAが世界的な潮流になるとともに、当然ながらその評価や批評のあり方が問われるようになったが、芸術と他分野とのコラボレーションを特徴とするSEAの実践は、アートワールドの既存の批評の枠組みには馴染まない。広く知見を集め、新しい方法論を開発する必要があるというのが創刊の動機だという。

毎号、インターナショナルな執筆者によるエッセイやアーティストへのインタビュー、書評など、読み応えのある記事が掲載されており、先月末に第6号が出た。この号で目を引いたのが、デンマークの美術史家、ミッケル・B・ラスムセンによるA Note on Socially Engaged Art Criticismと題した、ケスターへの批判を含むエッセイと、それに対するケスターの返答である。2人のこれまでの論考や歴史観を理解しないとわかりにくいところもあるが、一般に言われているSEAへの疑問や批判がよく整理されていて、SEAを理論的に研究したい向きには必読のテキストと言えよう。

かなり長文のケスターのエッセイから一つ紹介したいのは、「change」とは何を意味するかについての記述だ。どんなアートワークも(高価で私的なアートのためのアートであっても)、個々の鑑賞者の意識を変革するインパクトを持っている。問題は、アートワークとの出会いによる意識の変化が、鑑賞者の次の行動にどんな影響を与えるかである。ケスターはここで、「チェンジ」カテゴリーを以下のように整理している (番号は筆者が付加)。

① 個人の意識変革(必ずしも行動につながらないし、他者に伝播していくとは限らない)

② 予示的(prefigurative)モデルの提示(現存する権力や意思決定のヒエラルキーに挑戦する新しい社会組織の創造)

③ 文化的あるいは象徴的言説における変革(新しい価値システムの導入、論争の見直し、一定の場における社会関係の改変)

④ 空間的境界の再形成、空間や領地の防御的仕切り、公共空間の一時的占拠

⑤ 抑圧的な行為を阻止したり、遅らせることによる時間的枠組みの再形成

⑥ 公共政策の変革(治安政策、社会政策、所有権、住宅、企業行動などについての政策)

⑦ 政治体制の変革(ローカル、リージョナル、国家のレベルでの)

SEAの実践者は「ソーシャル・チェンジ」という言葉をしばしば使う。しかし、その意味するところは人によってかなりの幅がある。もちろん、ケスターによる「チェンジ」の種類に優劣の順位付けがあるわけではないし、一つのプロジェクトの中でいくつかが共存する場合もあるだろうが、様々なSEAの事例を論じるとき、その実践が何を目指しているかを考察する手がかりとして、これはとても参考になる。

(秋葉美知子)

全米に広がる「NEA(全米芸術基金)を救おう!」運動

米国のトランプ政権は、3月15日に、2018会計年度の予算案の概要を発表した。軍事費や国土安全保障費を増やす一方、予想通り、芸術文化関連の予算は不要とみなされ、全米芸術基金(NEA)と全米人文科学基金(NEH)を、予算削減どころか廃止しようとしている。現在この2つの政府機関の予算は合わせて3億ドルほどで、今年度の連邦予算の0.01%にも満たないのだから、財政的な意味というより、政権の優先順位を明らかにするマニフェストと言えよう。

米国のトランプ政権は、3月15日に、2018会計年度の予算案の概要を発表した。軍事費や国土安全保障費を増やす一方、予想通り、芸術文化関連の予算は不要とみなされ、全米芸術基金(NEA)と全米人文科学基金(NEH)を、予算削減どころか廃止しようとしている。現在この2つの政府機関の予算は合わせて3億ドルほどで、今年度の連邦予算の0.01%にも満たないのだから、財政的な意味というより、政権の優先順位を明らかにするマニフェストと言えよう。

日本の文化庁に近い、非営利の芸術活動を支援する政府機関NEA(National Endowments for the Arts)は、これまでも、神聖を冒涜する作品や公序良俗に反する作品に助成金を出しているなどと、保守派の政治家から攻撃を受け、しばしば存亡の危機に陥ってきた。しかしなんとか乗り越えてきたのだが、今回は、大統領、上院・下院全てを共和党が握っている。

この危機に直面して、「Save the NEA」を合い言葉に、全米で議論が盛り上がっている。特に、NEAのブロックグラントに頼っている地方のアート組織にとって、NEAの消滅は大問題なのだ。アートはエリートの道楽ではなく、全ての人間にとってなくてはならないものである、アートは経済発展に寄与する、アートは雇用を生む、アートは子どもの教育にプラスになる、アートは心の病を癒やす、軍事費を増やす一方退役軍人のためのアートプログラムを実施するNEAを廃止するのはおかしい等々、アートに対する公的支援を正当化する根拠をはじめ、NEA設立の経緯やこれまでの歩みなどが、新聞など一般向けのメディアでさかんに報道されており、この組織の存在意義を広く人々に知らしめる効果を生んでいると思う。

具体的なアクションも起こっている。この事態に黙っていられないと立ち上 がったオペラ歌手、ジョナサン・エスタブルックスは、世論の支持を得るために、Change.orgで署名活動を始めた。すると5万人にのぼる賛同者が集まった。この反響に勇気づけられた彼は、アーティストを集めて「芸術への賛歌」をレコーディングしよう!と、Change.orgやFractured Atlasを通じてファンドレイジングを行い、仲間に声を掛け、協力の輪を広げていった。

がったオペラ歌手、ジョナサン・エスタブルックスは、世論の支持を得るために、Change.orgで署名活動を始めた。すると5万人にのぼる賛同者が集まった。この反響に勇気づけられた彼は、アーティストを集めて「芸術への賛歌」をレコーディングしよう!と、Change.orgやFractured Atlasを通じてファンドレイジングを行い、仲間に声を掛け、協力の輪を広げていった。

こうして、ブロードウェイのミュージカル俳優を中心に多くの歌い手や演奏家が集い、ビートルズの「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」をカバーしたキャンペーン・ソングをニューヨークのアバター・スタジオでレコーディング。USAフォー・アフリカの「ウィ・アー・ザ・ワールド」を思わせるセッションで、そのグループ名も、なんとアーティスツ・フォー・ジ・アーツという。この歌のダウンロードやCD販売の収益金は、アート・アドボカシー団体アメリカンズ・フォー・ジ・アーツに寄付され、Save the NEAキャンペーンに使われるという。

(秋葉美知子)

バーチャル・シンクタンクCreatequity が「アーツリサーチ賞」を創設

世界では、毎年、政府、財団、大学などが膨大な時間と資金をアート関する調査研究に投じている。それらの成果は、アート団体の事業計画や政府の文化政策、さらには広く社会問題の解決に寄与する知見を含んでいるはずだ。しかし、政策立案者をはじめ、関心を持ってほしい人たちに広く知られることなく、書棚や電子ファイルに埋もれていることが多いのが現状――そんな問題意識から、バーチャル・シンクタンクCreatequityは、世界で発表されたアートに関する調査研究を集め、気になる結果を毎月ウェブサイトで紹介している。

世界では、毎年、政府、財団、大学などが膨大な時間と資金をアート関する調査研究に投じている。それらの成果は、アート団体の事業計画や政府の文化政策、さらには広く社会問題の解決に寄与する知見を含んでいるはずだ。しかし、政策立案者をはじめ、関心を持ってほしい人たちに広く知られることなく、書棚や電子ファイルに埋もれていることが多いのが現状――そんな問題意識から、バーチャル・シンクタンクCreatequityは、世界で発表されたアートに関する調査研究を集め、気になる結果を毎月ウェブサイトで紹介している。

Createquity Arts Research Prizeは、この取り組みをさらに発展させ、優れた調査研究に賞を贈ろうというもので、現在ノミネーションを募集中だ。2016年に英語で発表された「アートについて、あるいはアート・オーディエンスを念頭において書かれた調査研究」を幅広く、世界各国から受け付けるが、特定のアーティストやアート作品についての研究や批評はNGだという。

4月10日に応募を締め切り、内部スタッフでの第一次審査、外部審査員による第二次審査を経て、6月までに受賞者を発表する予定という。その賞金はわずか500ドル。調査研究の支援ではなく成果の利用促進がこの賞のねらいだからか。ともかく、受賞研究の発表が楽しみだ。

(秋葉美知子)

論考:ヒストリオグラファーとしてのアーティスト?

ヒストリオグラファーとしてのアーティスト?

Art of Remembering in the Age of Forgetting, Art of Listening in the Age of Talking, and Art of Imagination in the Age of Totalitarianism

山本浩貴(ロンドン芸術大学TrAIN研究センター博士課程)

昨年の話になるが2016年10月16日に岡崎のMasayoshi Suzuki Galleryで行われたレクチャー・トーク「修史家(ヒストリオグラファー)としてのアーティスト」を藤井光氏、山田健二氏、横谷奈歩氏と協同で行なった。このトーク・イベントは、ある学会での発表のために執筆した同タイトルの論文『修史家(ヒストリオグラファー)としてのアーティスト』の中で言及したアーティストたちと共に、より実際的な活動のディテールの話やアーティスト同士の議論を深める意図であいちトリエンナーレ2016の関連イベントとして行われた。

今後それぞれのアーティストからの寄稿文や後日談の一部もこのブログで紹介されるようであるが、今回は先ずトークの冒頭でのイントロダクションとして用意した短い文章に、若干の修正を加えた論考を紹介したい。思いついたことを思いついたままに書き並べてみた文章なので、フォーマルな形式の論文とは異なり、論理の飛躍やdisconnectionが散見されるが、そもそも人間は論理によってのみできているわけではなく、思考の流れのようなものをそのまま示すのもありだと思い、あえてほとんど修正は加えていない。

「忘却」することが例外というよりはむしろと規範となった時代において「記憶」すること、あるいは「話す」ことが自らを世界に参入させるほとんど唯一の方法となった時代において「聞く」ことはいかにして可能となるだろうか?「忘却」の過剰に抗して「記憶」の意義を、「話すこと」の飽和に対して「聞くこと」の価値を再考することにアートはどのようなかたちで関わることができるだろうか?

エルネスト・ルナンの言う通り、忘却が「国家(あるいは国民)」という装置を創出するための「本質的因子」であったとすれば、グローバリゼーションとマルチ・カルチュラリゼーションがとどまるところを知らない現在において求められているものは、さらなる忘却の積み重ねではなく、別のかたちの記憶の仕方であろう。すなわち、国民国家という、ベネディクト・アンダーソン的な「想像の共同体」にまつわる語りとは異なる、それを作り上げる過程で生まれた無数の忘却を掬いあげることのできる、別の可能な記憶の仕方、すなわち物語(narrative)が求められている。

声の大きな者が(良かれ悪しかれ)社会的なうねりを作り出す一方で、抑圧された者が発する声なき声はより大きな声にかき消されてしまう。「耳を傾ける技術」(Back, 2007)もまた必要とされている。しかし「聞く」ことを早急に「話す」ことと結びつけることには注意が必要である。それは誰か「のために/代わって話す(speak for)」ことを装って、自らの考えを述べているにすぎないことが往々にしてあるからだ。現代アートのバズワードでもある、「表象(representation)」という言葉の2つの異なる意味をめぐる論考の中で、ガヤトリ・スピヴァクは、誰かのために/に代わって語ることができるという「特権」が反対に何を不可能にしているかを考えることの必要性を論じている。

Furay & Salevouris (1988)は、「ヒストリオグラフィー(historiography)」を「歴史記述の歴史(the history of historical writing)」と定義している。「歴史記述」、すなわち、「歴史を書く」という行為は、それ自体が既に必然的に選択的な行為である。この点に関する最も著名な議論の1つがヘイドン・ホワイトによる「メタヒストリー」であり(White, 1973)、それによれば、歴史家が出来事に物語の形式を付与して初めて、それらの出来事は歴史記述になるという。そのため、ポール・リクールが言うように、「ある歴史的な出来事を語る複数の物語が存在し、それらが対立する」(Ricœur, 2004)状況が生まれるというわけである。

「AとしてのB」というときには、たいていの場合、反対の、しかし二律背反ではない含意がある。すなわち、「AはBと似ている」と「AはBではない」という、相反する2つの意味である。言い換えれば、「A≒B」であるにもかかわらず(であるがゆえに)、けっして「A=B」ではありえず、あくまで「A≠B」にとどまるということである。この線に沿って、「ヒストリオグラファー(A)としてのアーティスト(B)」を考えてみたい。

先述した『メタヒストリー』の副題は「19世紀ヨーロッパにおける歴史的想像力」である。この「想像力」という言葉は、ヒストリオグラファーとアーティストを結ぶ、重要な鍵概念であると考えている。というのも、アートは想像力を前提にして成立していると考えるからだ。これは、演劇や文学といった他の文化的営みについても同じことが言えるだろう。

僕の(拙い)理解では、スピノザは、情動と権力について考える中で、人々を恐怖によって操作し、希望を餌として与えることで、権力が生まれると分析している(『国家論』)。人間がいかに簡単に恐怖に突き動かされて集団的ヒステリーに陥るかということについては、関東大震災における朝鮮・中国の人々や社会主義者に対する虐殺を見れば明らかだ。私たちの想像力は、時代や権力の作り出した限定的な空間の中で制限されている。「大空を自由に羽ばたく」想像力という比喩は神話にすぎない。

このような拘束の中で、アートは想像力のオルタナティブなあり方を提示するためにきわめて有効な技法の1つではないか、というのが重要な主張の1つである。ある全体主義的な権力によって押し付けられた、あるいは、ある特殊な空間でのみ可能であるような想像力とは別の形の想像力がある、その可能性を指し示す技術ということだ。可能な想像力の形式が複数あり、しかもそれが、自らが「当たり前」であると思い込んでいるものとは異なる形式で存在するということは、しばしば恐怖と不快を与えるが、アートという経験はそのような状態に耐える訓練場となりうるかもしれない。

ある歴史上の出来事を解釈する複数の、しばしば対立する見方があるということを述べたが、「公式の」歴史を書くというプロセスは、他の様々な歴史を周縁化し抑圧することに他ならない。ベンヤミンを引くまでもなく、規範的な歴史の物語はしばしばマジョリティや権力者といった強者の視点から書かれてきた。アートは周縁化され、抑圧されてきた別の歴史を、ある特異な仕方で歴史の表舞台に引き戻す可能性を持つ。これがもう1つの主張である(あくまで個人的な主張であって、シンポジウム全体の主張ではない)。

ここにおいてアートの可能性はヒストリオグラファーのそれと交差する。カルロ・ギンズブルクはベンヤミンの「歴史の概念に関して」の中の「歴史をさかなでする」という表現を解釈して次のように述べる(Ginzburg, 1999)。「私たちは証拠をさかなでに、それを生産したものの意図に逆らって読むことを学ばなくてはならない」。

最後に、「A≠B」という視座から批判的な問題提起を行い、このイントロダクションを終わりたい。アート・プロジェクトを行うアーティストは必ずと言っていいほどリサーチを行う。リサーチ能力に優れたアーティストがたくさんいることは確かですが、専門家に比べればアマチュアの域を出ないとも言える。そこで、「どのように」リサーチによって集めた素材を見せるかということがアーティストにとって重要になる。すなわち、素材の加工である(これは歴史家も一緒であるが)。

アートは視覚や感覚に訴えることによって、新しい想像力や主体を立ち上げることができる(と考える)。かつて「エスノグラファーとしてのアーティスト」に対してなされたように、ヒストリオグラファー的なアプローチを採るアーティストに対して、そのリサーチの過程における瑕疵や不徹底を指摘することはできますが(そして、当然ながら、それが有効かつ必要な批判である場合もある)、より生産的な議論のためには、アート独自の方法で「歴史」というものにアプローチする、その方法を吟味し、議論することが大切であると考えている。正直なところ、そのはっきりとした答えはまだ見えていないというのが現状であるけれども、次回2月22日にアーツ千代田3331で開催するこのレクチャー・トークの続編では同じ世代を生きているアーティスト、キュレーター、研究者、その他さまざまな関心を持つ方々との対話の中でそれが浮かび上がってくることを期待している。

[次回イベント情報]

『ヒストリオグラファーとしてのアーティスト? : 記憶、忘却、物語』

日時:2017年2月22日 19:00 – 21:00

場所:アーツ千代田3331 メインギャラリー(千代田区外神田6-11-14)

モデレーター: 崔 敬華

登壇アーティスト: 藤井 光、山田健二、山本浩貴、横谷奈歩

入場料:500円

主催:nap gallery

ABOGによるSEAアーティストのドキュメンタリー・ビデオ

ABOGウェブサイトより

ソーシャリー・エンゲイジド・アートに取り組む米国のアーティストを支援するNPO、ア・ブレイド・オブ・グラス(ABOG)は、プロジェクトに対して資金援助するだけでなく、アーティストのコメントやプロジェクトの実施プロセスをビデオに収録し、“FIELDWORKS”という短編ドキュメンタリー・シリーズとして公開している。

その最新シリーズが12月、ウェブサイトに公開された。アパラチア山脈の炭鉱地帯の環境汚染問題に取り組むローラ・チップレイの《Appalachian Mountaintop Patrol》や、1881年にルイジアナ州で起こった米国史上最大の奴隷の叛乱を再現するドレッド・スコットのプロジェクト《Slave Rebellion Reenactment》などが含まれていて興味深いが、なかでもぜひ見てほしいのが、本サイトの「プロジェクト紹介」でも取り上げたスザンヌ・レイシーの《あなた自身の手で》だ。レイプやDV問題の解決のために、男性に積極的に参加を求めたプロジェクトで、男性を対象とした「男らしさと暴力」についてのワークショップやエクアドルの闘牛場でのパフォーマンスの一部を垣間見ることができる(スペイン語に対しては英語字幕が付いている)。

(秋葉美知子)

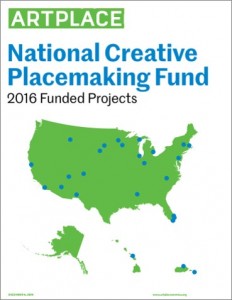

クリエイティブ・プレイスメイキングを支援するArtPlace

「クリエイティブ・プレイスメイキング」は、2010年に経済学者アン・マークセンとアート・コンサルタントのアン・ガドワが作り出した言葉だが、最近のまちづくりのキーワードになっているようだ。ごく簡単に言えば、芸術文化を計画のコアに置いた、地域コミュニティの総合開発のことである。

「クリエイティブ・プレイスメイキング」は、2010年に経済学者アン・マークセンとアート・コンサルタントのアン・ガドワが作り出した言葉だが、最近のまちづくりのキーワードになっているようだ。ごく簡単に言えば、芸術文化を計画のコアに置いた、地域コミュニティの総合開発のことである。

全米各地のコミュニティで試みられるクリエイティブ・プレイスメイキングに潤沢な助成をしているプログラムがある。ArtPlace America(通称ArtPlace)による「National Creative Placemaking Fund」がそれだ。全米芸術基金(NEA)の元議長ロッコ・ランデスマンの発案により、NEAや住宅都市開発省をはじめとする連邦政府機関と著名な民間財団、さにら大手金融機関のコラボレーションによって2011年に創設され、これまで256のプロジェクトに7,770万ドルの投資をしている(grant ではなくinvestmentという言葉が使われている)。1件当たり平均30万ドル。競争率は非常に高く、2016年度では、応募1,400件に対し、採択はわずか29件だった。

芸術文化をコアに置いているとはいえ、クリエイティブ・プレイスメイキングの主目的は経済的な地域活性化で、市街地を舞台に、ジェントリフィケーションの後押しをしているケースも多いだろうと私は思っているのだが、先日発表された2016年度の採択事例を見ると、大都市ではない地方のプロジェクトが3割を占め、都市型でも地域住民の日常生活に関わる問題に取り組むプロジェクトが含まれている。「プレイスメイキング」でくくられる活動は、地域的にも内容的にも広がっているようだ。

McColl Center for Art + Innovation

なかでも目を引いたのは、ノースキャロライナ州シャーロットのMcColl Center for Art + Innovationが、高層住宅やオフィスビル開発計画の進むノース・トライオン・エリアの中にあるホームレス支援施設の移転問題に関連して、シャーロット市や関係組織とともに取り組むプロジェクト「二都物語(A Tale of Two Cities)」だ。私は以前このアートセンターを訪問したことがあるのだが、1926年に建てられたゴシック・リバイバル様式の元教会を改装して1999年にオープンした施設で、アーティスト・イン・レジデンスを中心に、展覧会、ワークショップなどを通して、現代アートと地域コミュニティを結び付ける活動を行っている。今回のプロジェクトは、ジェントリフィケーションとホームレスという、多くの都市で問題になっている衝突に、アートが創造的に介入することによってどのような展望が生まれるのか、非常に興味深い。

(秋葉美知子)

選挙とアート

史上最悪の泥仕合と評された先日の米国大統領選挙。これだけ激しい選挙戦が繰り広げられたからには有権者の投票率も高かっただろうと思うが、意外にそれほどでもなく、57.6%だったという(United States Elections Projectの推計による )。米国では18歳以上の米国籍者すべてに選挙権があるが、本人が自己申告で選挙人登録をしなければ実際に投票することはできない。そして有権者の23%がさまざまな理由で選挙人登録をしていない。「選挙に行こう」というキャンペーンやサポートの重要性は日本だけではないのだ。

アメリカのアーティストやアート組織は日本に比べてはるかにポリティカルな活動に積極的だが、今回の大統領選挙と連邦議会選挙においても、市民の政治参加を促進するためのさまざまな活動を全米各地で行っていた。(参考記事:Animating Democracy November 2016 E-News)

フィラデルフィアのパブリック・アート・プロジェクト「Next Stop: Democracy!」は、投票所の場所が分かりにくく、サインも目立たないことが投票率に影響しているとして、60人のアーティストに“Vote Here/Vote Aqui”と英語とスペイン語で書いた大型看板の制作を依頼、投票所の前に掲げた。カリフォルニア州では、コーナーストーン・シアター・カンパニーやイエルバ・ブエナ・アート・センターなど4つのアート組織が自分たちの建物を投票所として提供。ノースキャロライナ州ウィンストン・セーラムでは、アーツカウンシルが野外パーティを開いて、若者に選挙人登録を呼びかけた。

「米国芸術文化省(USDAC)」と名乗るアーティストや文化関係者たちの草の根アクション・ネットワークは、特定の候補者のために選挙資金を集めて支援活動を行う団体「スーパーPAC(Political Action Committee)」をもじった「USDAC スーパー P・A・C(Participatory Arts Coalition)」というプロジェクトを立ち上げ、市民レベルで民主主義を実践するさまざまな参加型イベントの事例とハウツーを紹介している。たとえば、芝生の前庭に、支持する候補者の名前ではなく自分の信じる価値観(Respect、Effort、Loveなど)を書いたサインを立てる“Lawncare”、夜の公道を使って映画上映とディスカッションを行う“Pop-Up Screening”、メキシコの伝統的切り絵の手法でメッセージを表現する“Papel Picado Now”、大型の木箱で作った可動式ステージの上で、誰でも即席の演説ができる“Make America Crate”(トランプの“Make America Great”のもじり?)などなど。こういった9のアイディアが、ダウンロードできるツールキットにまとめられ、誰でもどこでも自由に再現、応用できるようになっている。

(秋葉美知子)

最近のコメント