バーチャル・シンクタンクCreatequity が第1回「アーツリサーチ賞」発表

NVSQは、NPOとフィランソロピーに関する学術研究者のネットワークARNOVAの季刊誌

3月27日に、Createquityが「アーツリサーチ賞」を創設したニュースを投稿したが、その選考結果が発表された。500を超える候補の中から、米国でノンプロフィット・マネジメントを研究するMirae Kimによる「Characteristics of Civically Engaged Nonprofit Arts Organizations: The Results of a National Survey(市民参画型アートNPOの特徴:全国調査結果から)」が最優秀賞に選ばれた。Kimは現在、ジョージア州立大学アンドリュー・ヤング政治学スクールの助教。

NPOはさまざまな役割(市民参画志向の役割とマーケット志向の役割の両方を含む)を果たしているが、市民参画志向型アートNPOはマーケット志向型アートNPOと対比してどのような特徴を持つかを、アートNPOディレクター21人へのインタビュー、全米から層化抽出した900を超えるアートNPOに対するサーベイ、これらのNPOのIRS(内国歳入庁)への税務申告、に基づいて考察したもの。その結果から、市民参画志向型アートNPOの特徴として以下の3点を導き出している。①幅広いネットワークを持つ、②“市民参画(civic engagement)”を、業界の規範(industry norm)として認識している、③NPOの法的立場を自覚している。また、NPOの自己収入と市民参画とは負の相関があること、政府による資金補助と市民参画志向の行動パターンとは相互関係がないことも見いだされたとしている。

この調査研究は、学術ジャーナル「Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly」のVol.46(2017年)に掲載されている。残念ながら、フルテキストを自由にダウンロードすることはできないが、その概要はCreatequityのウェブサイトに紹介されている。

また、この最優秀賞に加え、次点(1)と特別賞(5)も同時に発表された。

(秋葉美知子)

HIV/エイズ・アクティビスト・グループ、ACT UPの運動は続く

ACT UP at the June 2017 Pride March, New York City ©Mark Apollo/Hashtag Occupy Media

ACT UP(AIDS Coalition to Unleash Power)といえば、SEAの歴史をたどる上で忘れてはならいアクティビスト・グループだ。エイズ危機に対する米国政府の無理解・無策への怒りから、1987年にニューヨークで結成。SILENCE=DEATH のロゴを使ったポスター、Tシャツ、バッジ、ネオンなど、アーティスト・コレクティブGran Furyが手掛けるグラフィックデザインや宣伝広告手法を駆使して、エイズについての正しい知識の伝播、政府や製薬会社への抗議行動などを展開し、エイズ治療薬の開発・普及を加速させる大きな力となった。ACT UPは現在も、社会的弱者のニーズを汲んだヘルスケア・システム構築の緊急性を訴え続けている。

結成30周年を迎えたACT UPは、6月25日にニューヨークで行われたプライド・マーチに参加し、「メディケイド」「オバマケア」「ライアン・ホワイト・ケア・アクト」「PEPFAR(大統領エイズ救済緊急計画)」といったトランプ政権下で危機に瀕している医療保険制度やエイズに関連する公的支援の名称を記した黒い棺をメンバーがかついで行進した。

ニューヨーク市の津博物館ウェブサイトより

一方、ニューヨーク市立博物館では、10月22日まで「AIDS at Home: Art and Everyday Activism」と題する展覧会が開かれている。「介護」「住居」「家族」の3つの視点から、患者の私的生活を見つめ、支えたアーティスト20余人による絵画、写真、ビデオ作品や、アクティビストの活動記録などを、30年のスパンで展示している。エイズ禍であらわになった社会の課題はまだまだ終わっていない。

(秋葉美知子)

英国アーツカウンシルによるアート・クオリティ数値評価導入が失速しているわけは?

昨年10月22日の投稿で、英国アーツカウンシル(ACE)は、年額25万ポンド(約3,600万円)以上の補助金を支給しているメジャーな芸術文化団体(National Portfolio OrganisationsとMajor Partner Museums)に対し、その団体が行う演劇や音楽の公演や美術展などの個々のプロダクションについて、共通のコンピュータ・ソフトを使ったクオリティ評価を義務化し、今年の4月から導入予定と書いた。この施策に対しては、そもそも芸術的クオリティは数値で計測できるのか、ということから、オーウェル流の監視システムだ、成績表をつくって補助金支給の判断基準にするのではないか、評価項目が包括的すぎて意味がないなど、さまざまな批判の声があがっていた。

しかし、いまだにこの事業を請け負う業者の入札結果も発表されず、計画は立ち往生しているという。その理由は、内容の是非ではなく、業者の入札方法が、公的予算を使ってこの評価システムの開発とトライアルを行ったコンサルタントの会社が圧倒的に有利になるような仕組みで、EUの調達ルールに抵触するということらしい。英国にも、「〇〇ありき」を疑われる選考プロセスがあるようだ。

参考記事 Quality Metrics stalled as ACE falls foul of procurement rules

(秋葉美知子)

アートコレクターが所有作品を売却して社会正義のためのアートを支援する基金を設立

Art for Justice Fundのウェブサイトより。5年間の取り組みとして創設された

前回の投稿で、ロバート・ラウシェンバーグ財団が、米国で深刻な「大量投獄問題 mass incarceration」に取り組むアーティストに助成していることを紹介したが、またひとつ、この問題にフォーカスする助成基金が誕生した。

この「Art for Justice Fund」は、アートコレクターでMoMAの名誉理事でもあるアグネス・ガンドが、自身の所有するロイ・リキテンシュタインの「Masterpiece」(1962)を、ヘッジファンド・マネージャーのスティーブン・A・コーエン氏に1億5000万ドルで売却し、その収益をもとに設立したもの。基金のウェブサイトには、「我々が立ち向かわねばならない問題」として次のようなステートメントが書かれている。

米国では毎年700億ドルが矯正事業に使われ、巨大な刑務所産業を支えている。

米国の囚人数は全世界の囚人数の25%を占めている。今日の米国では、黒人男性の3人に1人、ラティーノの6人に1人が刑務所生活を経験することになるとみられ、これは白人男性の17人に1人に比べてはるかに高い。そして大半の囚人は貧しいコミュニティの出身である。このような不均衡な結果を生むクリミナル・ジャスティス政策はコミュニティ全体を破壊する。

しかしながら、投獄、再犯を減らすためのプログラムに対する投資はほとんどない。

これはなんとかしなければいけない。

ガンド女史は他のコレクターにも所有する美術品を売却して基金に貢献するよう呼びかけており、すでに数人が応じているという。しかし、貧困や格差の拡大を生じさせる社会のパワーストラクチャーはそのままに、1%の富裕層がアート作品を資金源に社会正義のためのアートを支援するというこのねじれ現象には、複雑なものを感じてしまう。

ガンド女史がこの基金創設に至った経緯は、ニューヨークタイムズの記事に詳しい。

(秋葉美知子)

アクティビスト・アーティストを支援するロバート・ラウシェンバーグ財団

Robert Rauschenberg Foundationのウェブページより Chicago Torture Justice Memorials. Photo: Sarah Ross

米国にはSEAのアーティストやプロジェクトを支援する民間の助成プログラムがいくつもある。ロバート・ラウシェンバーグ財団の「アーティスト・アズ・アクティビスト」もその一つだ。

ラウシェンバーグ(1925-2008)といえば、新聞、写真、絵画の複製などのグラフィックイメージに日用品やファウンドオブジェクトを組み合わせた「コンバイン」と称する作品を生み出し、ポップ・アートの先駆者として知られているが、一方で熱心な社会活動家、フィランソロピストでもあった。

ラウシェンバーグ財団は、「Art can change the world」という彼の理念に基づき、「アーティスト・アズ・アクティビスト」のほかにも、教育や気候変動に関する助成事業やアーティスト・イン・レジデンスなどを行っている。

先日、「アーティスト・アズ・アクティビスト」の2017年のフェローシップが発表された。

米国で深刻な「大量投獄問題 mass incarceration」が、昨年に引き続き今年度のテーマで、275件の応募があったという。その中から、さまざまな芸術的戦略を使いながら、問題提起にとどまらず、実際の行動を促し、新しい政策や実践を構想するアーティスト/アーティスト・コレクティブが、9人(組)選ばれた。2年間の活動助成金としてそれぞれ10万ドルが支給される。

(秋葉美知子)

ロンドン市長が32の特別区対象に文化イベントのコンペを立ち上げ

「文化はロンドンのDNA」と言うロンドンのサディク・カーン市長は、欧州文化都市や英国文化都市事業にインスパイアされ、「ロンドン文化特別区」という名の企画コンペを実施することを発表した。ロンドンの32の特別区を対象として、文化イベントや幅広いクリエイティブワークを募集して審査し、2019年と2020年に1件ずつ優勝区を決定。「ロンドン文化特別区」の称号と、それぞれ、最大110万ポンド(約1億6000万円)の実施費用が与えられる(総予算の30%は自己調達)。さらに、次点を6件選び、総額60万ポンド(約9000万円)を分割支給するという。

このコンペを広報する動画には、市長のメッセージとして、こんな文言が踊っている。

ロンドンは世界の文化首都です。

ロンドンは世界の文化首都です。

私たちのコミュニティとネイバーフッドは創造性と独自性の豊かなつづれ織りで、その表現の多様性はロンドンが活力ある都市であることを物語っています。

そして今、首都の文化はこれまで以上にエキサイティングになっています。

だからこそ、この偉大な都市の市長として、初めての「ロンドン文化特別区コンペティション」を立ち上げることを誇りに思います。

ロンドンのどの特別区も、人々とアイディアを結集する文化プログラムを実行するチャンスを勝ち取ることができます。

文化は、生活を変革する素晴らしい力を持っています。新しい友情を築き、新しい物語を語り、新しい歴史を書き上げます。

今こそ、あなたの区がその創造性、コラボレーション、そして個性を世に知らせるために取り組むときです。

「ロンドン文化特別区」の称号を得て、あなたの区がいかに刺激的かをロンドンに見せましょう。

さあ「ロンドン文化特別区」に応募しましょう。

イギリスの文化的多様性と競争社会を象徴するような文化政策。ゲームチェンジングなプログラムを期待するということだが、コミュニティ・レベルでビッグ・プロジェクトを実現するチャンスになる一方、創造都市政策を補強する道具になるのでは?という懸念も出てきそうだ。応募締め切りは2017年12月1日。審査発表は2018年2月に予定されている。好事例紹介を含むカラフルなガイドブックもつくられており、日本の都市の文化政策の参考にしたい方はダウンロードを。

(秋葉美知子)

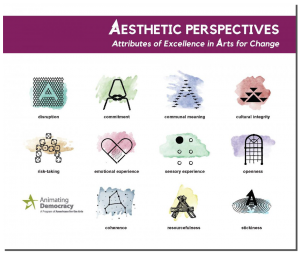

SEAの芸術的なエクセレンスをどうとらえるか

ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)では、プロジェクトの社会的な意図が優先され、アートとしてのエクセレンスは二次的なものになりがちだという議論がある。一方、アートとしての特質を評価する場合、既存のアートワールドのユーロセントリックな美学的基準を当てはめると、多様なバックグラウンドから生まれる表現が軽視されるという問題がある。現実社会のポジティブな変革をめざすSEAを実践するアーティストは「シンボリックとプラクティカル(あるいは美学と成果)」の両方を重視している」(リック・ロウ)と言い、アートとして質の高い活動でないと、強い社会的インパクトを与えることができないと考えている。

それでは、SEAの持つ芸術的特質をどう理解し、どう評価すればよいか。それに答えるかたちで、Americans for the Arts(※)の一事業部門Animating Democracyが、『Aesthetic Perspectives :Attributes of Excellence in Arts for Change(美学的パースペクティブ:変革のためのアートにおける卓越性の特質)』と題するレポートを、アーティスト、教育者、評価者、キュレーター、資金提供者に向けてのガイドとして公表した。以下の11の要素を SEAのアートとしての特質と定義し、それぞれの解説と、事例がまとめられている。そのなかには、一般的なアートにも当てはまるものと、SEAに特有のものとがある。もちろん、SEAはこれらすべての特質を備えなければならないわけではないし、どれか一つを満たせばよいわけでもない。複数のエステティクスの共存がSEAの特徴であり、この11ポイントを参考に、ユーザー独自の基準設定をしてほしいということだ。

55ページ。ウェブサイトからpdfファイルをダウンロードできる

Commitment(深い関与)

Communal Meaning(目的の共有)

Disruption(既存の価値観の破壊)

Cultural Integrity(文化的一貫性)

Emotional Experience(感情的体験)

Sensory Experience(感覚的体験)

Risk-taking(リスクをいとわない)

Openness(開放性)

Resourcefulness(高いリソース処理能力)

Coherence(統一性)

Stickiness(持続する粘性)

※全米のローカル・アーツ・エージェンシーやアートNPOなどをネットワークし、アート・アドボカシー活動やカンファレンス、調査研究、各種サポート事業を行っている非営利組織

(秋葉美知子)

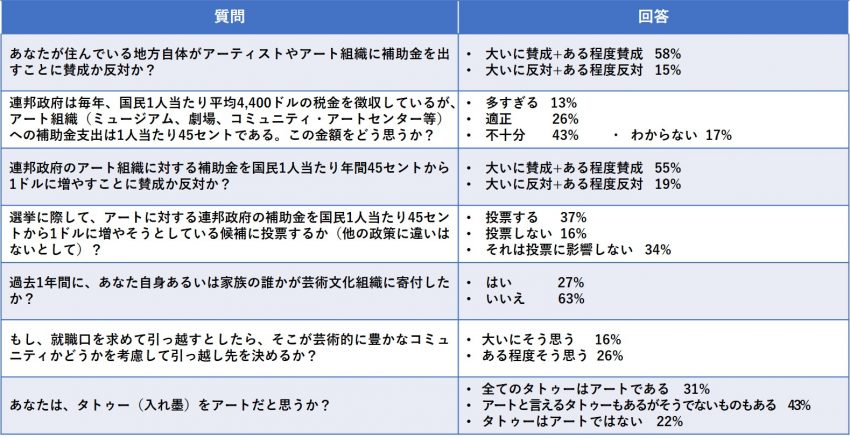

アメリカ人のアートに関する意識調査

全米のローカル・アーツ・エージェンシーやアートNPOなどをネットワークし、アート・アドボカシー活動やカンファレンス、調査研究、各種サポート事業を行っているAmericans for the Artsが、市場調査会社イプソスに依頼して、2015年に12月に実施した世論調査「What Americans Believe About the Arts」の結果が公開されている(18歳以上の3,020人に対し、オンライン・インタビューで調査)。

全米のローカル・アーツ・エージェンシーやアートNPOなどをネットワークし、アート・アドボカシー活動やカンファレンス、調査研究、各種サポート事業を行っているAmericans for the Artsが、市場調査会社イプソスに依頼して、2015年に12月に実施した世論調査「What Americans Believe About the Arts」の結果が公開されている(18歳以上の3,020人に対し、オンライン・インタビューで調査)。

Americans for the Artsには、この調査結果を芸術文化予算獲得のためのロビー活動につなげようという意図があると思われるが、回答者自身のアート体験やその便益についての考え方はもちろん、芸術文化への公的支援、アート教育の重要性、アートの経済効果、リチャード・フロリダ的居住地選択意識から、「タトゥーはアートと思うか?」という質問まで、日本の内閣府の「文化に関する世論調査」よりはるかに多様な設問が並んでいる。日本の状況に照らしながら読んでみると非常に興味深い。

下表はそのいくつかの例である。

(秋葉美知子)

米国の軍人家族のための「ブルー・スター・ミュージアム」事業

NEAのFacebookページのカバー写真

米国の5月の最終月曜日は「メモリアル・デー」といって、兵役中に亡くなった全ての米国人将兵を追悼する祝日。この日から9月の第一月曜日の「レイバー・デー」まで、現役軍人とその家族は、全米約2,000の美術館、博物館、植物園などに無料で入場できる。「ブルー・スター・ミュージアム」と名付けられたこのプログラムは、全米芸術基金(NEA)、Blue Star Families(全米の軍人家族のネットワーク団体)、国防総省のコラボレーションによって2010年に始まった。その目的は、軍務に就く人たちが、夏休みに家族とともに質の高い芸術文化に触れる機会をつくるという、レクリエーション的な意味合いが強いようだが、来年度の連邦政府予算案でNEAが廃止リストに上っている中、軍備を増強する一方、それを支える人たちのためのプログラムを廃止していいのか、とのアピールにもなりそうだ。

しかし、この期間に、あえて反戦をテーマとする展示を行う美術館はないのだろうか。

(秋葉美知子)

最近のコメント